本文

回想☆大規模発掘調査!-山陽道・岡山ジャンクション-

文/岡山県古代吉備文化財センター 柴田英樹

高速道路建設、いよいよ備中地域の中心部へ

センターの埋蔵文化財調査員の数は20名で始まり、現在(令和6年度)は26名ですが、初めて60名を超えた年度がありました。それは開所7年目、日本中がバブル景気に浮かれ、まもなくそれが崩壊を迎える直前の平成2年度でした。

その頃の岡山県内は、高速道路網整備へ突き進んでいる最中で、センターでは、山陽道と米子道の建設に伴う発掘調査を行っていました。両道路に係る調査面積は、昭和63年度で約7万4千平方メートルもあり、年度全体の82%を占めていました。平成2年度は終息に向かいますが、それでも全体の55%でした。

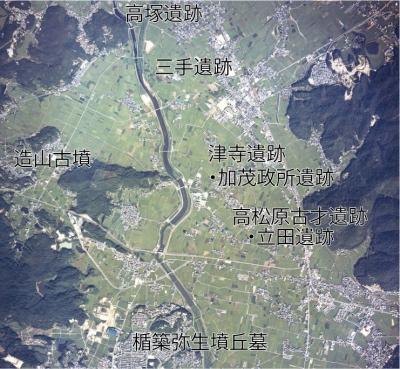

当然のことながら、その他の開発件数も多く、センターがそうした事態を想定して昭和59年に設置されたことはいうまでもありません。開所時には、すでに本四連絡橋陸上ルートや高梁川以西の山陽道の調査が行われており、その後、山陽道関連の調査は東へ向かい、備中地域の中枢である足守川流域の丘陵部まで迫っていました。そして、いよいよ昭和63年4月、山陽道と岡山道が分岐する岡山ジャンクションを中心とした地域の平野部で、本格的な調査が始まりました。対象遺跡は、津寺遺跡・加茂政所遺跡・三手遺跡・高塚遺跡などで、聞いただけでもその内容の濃さに圧倒されます。調査規模もかなりのもので、昭和63~平成4年度・6年度での調査面積合計は、特別名勝岡山後楽園より少し広い約14万平方メートル近くに及びました。

岡山ジャンクション付近(山陽自動車道建設以前)

かつてない巨大な調査現場

この調査にあたった年度ごとの調査員数は、センター全体の約79%にも達した平成元年度の45名が最多で、これだけの調査員がプレハブの現場事務所に常駐していました。そこには事務員や調査補助員、整理作業員も勤務していたので、事務所総勢は60名を超え、そして調査現場には400名以上の作業員が働くという、とてつもない巨大な調査現場でした。

当然、これだけの人員を確保することは大変なことで、調査員には多くの教職員からの出向者だけでなく、県内市町教育委員会の専門職員の応援もありました。特に現場作業員は、周辺地域ではとても足りないので、専用ルートの送迎バスを仕立てて、離れた地域の方にも従事していただきました。当時の担当課長が、「雨で作業を中止するんなら、早うバスを止めてやらんとおえんからのお。降りそうな曇りのときは判断が難しぃんじゃ。」と言っていたことを思い出します。

また、今では給与は口座振込が当たり前ですが、当時はまだ現金支給だったので、400人分を超える賃金の支給日になると・・・・。何も事件が起きなくて良かったのですが、そのころの総務課職員の心中はどうだったのでしょうか。

調査区に迫る工事の盛り土

調査現場でのあれこれ

調査の方は、工事工程との厳しい調整もあり、とにかく忙しく、若手職員は何となく隣の調査区でさえも見学に行けないような雰囲気でした。機材では、ベルトコンベヤーがエンジン式から電動式に移行し、また水田地帯の真っ只中の調査のために24時間排水も必要ということで、現場に100・200ボルトの電源を引き込みました。しかし、時々電圧低下や漏電で、大本のブレーカーが落ちるのですが、たくさんの班がそれぞれでいろいろ使用しているので、とりあえず調査区から離れた足守川の堤防上まで走り、配電盤のブレーカーを上げて、電源を入れたり切ったりしながら原因を探ったことも初期にはありました。

実測では、国土座標に基づく基準杭を設置していましたが、「平板」がまだ大きな顔をして大活躍しており、直角に交わる十字の基準線を遺構に設定するときには、「三平方の定理」も生かされていました。中学校の数学も役立ったものです。また、大きな遺構や全景写真なども、足場をけっこう高く組んで、そこに登って撮影していました。今では怖くて、よくそんなことをしていたと思いますが、これも時代を感じる光景です。

「平板」による実測

足場の上からの写真撮影(背後は橋脚工事)

活気のあったあの頃

当時のセンターは20代の職員も多く、先輩の調査員の方々も個性豊かで、さらにさまざまな教科の教職員の方々が所属していました。思い返せばいろいろあったかも知れませんが、職場はとても活気があったことだけは間違いありません。当然、親睦会も90名近くの大所帯で、懇親会会場はとても広く、親睦旅行ともなるとバス2~3台が必要でした。

以上、今では考えられないバブル景気と、その後しばらくその余韻が残っていた、昭和から平成に移り変わった頃の話でした。

おしまい。

本コラムに関連あるページはこちら!併せて御覧ください!

| 関連ページ | 内容 |

|---|---|

| こどもホームページ 遺物紹介コーナー | 高塚遺跡から出土した銅鐸・貨泉を子ども向けにわかりやすく紹介しています。 |

| ゆきかうブロンズ製品 貨泉 | 高塚遺跡から出土した貨泉をはじめ、青銅器について詳しく紹介しています。 |

| 銅鐸の発見 | 高塚遺跡から銅鐸が出土した当時の状況を詳しく紹介しています。 |

| 意外に多い土器の移動 | 山陽道の調査で見つかった土器を詳しく紹介しています。 |

| 自然への挑戦の武器 | 津寺遺跡で確認されている護岸施設について、様々な遺跡の事例を交えながら紹介しています。 |

| 寺院の建立 | 加茂政所遺跡・津寺遺跡では瓦も出土しました。吉備の寺院と一緒に紹介をしています。 |

※文章内にリンクしているPDFから各遺跡の報告書を御覧いただけます。