本文

空前絶後の山城調査! ―岡山県中世城館跡総合調査―

文/岡山県古代吉備文化財センター 小林利晴

岡山県中世城館跡総合調査のあらまし

岡山県中世城館跡総合調査は、県内に所在するおおむね中世に築かれた城、館<やかた>、屋敷、砦<とりで>、陣<じん>、要害<ようがい>、烽火台<のろしだい>、物見櫓<ものみやぐら>に対し、総合的かつ悉皆的<しっかいてき>に調査し、今後の保存・活用の基礎資料とすることを目的に行った事業です。平成25年度から平成31(令和元)年度までの7年間かけて行いました。岡山県内にある山城をすべて調査する計画で、最後の1年は報告書作成に専念したため、現地踏査は6年間行いました(写真1)。

岡山県内にある山城は、昭和55年の『日本城郭大系』第13巻の中で、884城が取り上げられています。平成28年度文化庁『埋蔵文化財関係統計資料』の段階では、1,055城が周知されております。今回の事業では、この数値に近世地誌などに記載されている山城を加え、1,423地点を調査対象としました。平均すると年間で240弱の城に登ることになります。6年間の現地踏査には、1年に3名の調査員が担当したため、のべ人数では18名、1人で複数年担当したものもおり、実人数では11名が携わりました。その結果、1,126地点において城館関連遺構を確認しました。その成果は『岡山県中世城館跡総合調査報告書』としてまとめ、現在センターホームページからも閲覧できます。また、現地踏査の裏話は、やはりホームページ内に「調査員だより」として34回分が掲載され、今でも見ることができます。

<写真1>現地踏査の様子

山城調査の思い出

岡山県では、平成10~14年度にかけて、『改訂 岡山県遺跡地図』の作成にあたり、県内遺跡の分布調査を実施していました(詳細は「調査員こぼれ話」(文/和田))。私も含め多くの調査員が、県内をくまなく歩いたものです。この時に、いくつかの山城へ登ることもありましたので、今回もなんとかなるだろうと考えていました。しかし調査が始まると、その希望的予想は見事に外れます。その要因は大きく3つほどあります。

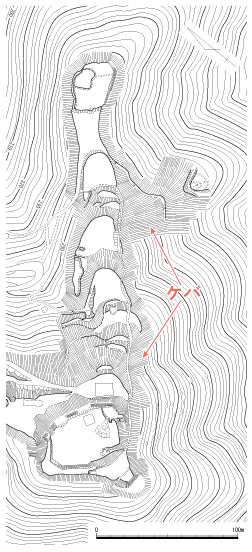

1つ目には、今回の調査は山に登って城の有無を確認するのが目的ではなく、登った後に縄張り図<なわばりず>を作成しなければいけないことです。縄張り図とは、城の基本設計を図に表したものです。曲輪<くるわ>・堀切<ほりきり>・土塁<どるい>・虎口<こぐち>などの遺構を配置し、斜面部分にケバを入れて図化していきます。ケバの強弱や密度によって、平面的な図面を立体的に見せるもので、その描き方によって城の印象が変わってきます(写真2)。私たち調査員は常日頃から発掘調査で遺構図面を描いていますので、縄張り図も簡単だと考えていました。しかし、ケバ以外にも独特の決まりもあり、慣れるまでかなり苦労しました。キツイ思いをして汗をびっしょりかいて山に登った後、作図作業をして体が冷えるということもありました。登山用の汗吸収インナーを着用して、調査したものです。

また、今回はレーザー距離計に加えて、全球測位衛星システムの受信機を用いて縄張り図を作図したことも新しい試みでした。(写真3)

<写真2>縄張り図のケバの例(備前国常山城<つねやまじょう>の縄張り図)

<写真3>全球測位衛星システムの受信機

2つ目は、分布調査から20年弱の歳月を経て山が荒れに荒れていたことです。木々や下草の繁茂<はんも>が激しく、また害虫やイノシシなどの動物と遭遇<そうぐう>する機会が増えていました。さすがに熊には遭遇しませんでしたが、木に残った爪の跡を見たことがあります。イノシシには、年に2~3回遭遇しました。マダニに咬まれた調査員は、私を含め3人います。遭遇した動物の中で一番めずらしかったのは、真庭市下呰部<しもあざえ>にある丸山城(写真4)にいたウサギです。縄張り図を描いている最中に、人懐っこく私の周りをピョンピョン跳ねておりました。今となってはこのウサギが、野生のウサギか山に捨てられたウサギかはわかりませんが、作業中は大変癒されました。

<写真4>真庭市丸山城

3つ目は、自分も含め携わった調査員の高齢化があげられます。ほとんどの調査員が、分布調査の時20~30代だったのですが、今回は40~50代になっており体力的にかなり劣化していました。山に登っている最中に、足がつることもありました。途中でケガする可能性もあったため、通常は2人1組で山に入ったものです。ただ真庭市久世にある陣山城の時は、例外です。この城は、戦国時代中国地方の雄である毛利方<もうりがた>が使用したと言われ、東西に延びる尾根線上に1.8kmにも渡って遺構が築かれています(写真5)。長大な城のため、東西の両端から1人ずつ調査をし、中央付近でおち合い、成果を統合しようと計画したのです。私は城の東側から登り、もう1人の調査員は西側から登りました。一見完璧に見えた計画ですが、2人で登っている時にはあまり気にならない鳥の囀り<さえずり>や木々の風になびく音が、やたらと騒がしく感じます。山の上で1人食べる弁当の、なんと味気ないものだったか。半日ぶりに仲間と再会した時、その存在がとても頼もしく思ったものです。調査自体は効率的に進みましたが、皆さんも山に入る時に1人で行くのは止めましょう。

<写真5>真庭市陣山城

おわりに

私がこの山城調査に携わる前、調査の参考にするため多くの山城経験者の皆さんに体験談を聞きに行ったものです。皆さんは、揃いも揃って山城に登ることの苦労を、まるで自慢(手柄)のようにニコニコしながら話されます。「あの城は大変だった(ニヤニヤ)!」「あそこを登るのはきつかった(エヘンエヘン)!」と。当時は聞かされるたびに「またこのパターンか。将来、あーはなりたくないな!」と思ったものです。今回このコラムを書き、読み返してみると、その内容は「苦労した話」ばかりになっていますね(ニヤニヤ)。やはり私も、苦労自慢をしたいのかもしれません(エヘンエヘン)。