本文

「晴れの国」の塩作り

文/岡山県古代吉備文化財センター 小林 利晴

岡山県と香川県の沿岸や島嶼〈とうしょ〉部(備讃瀬戸)では、古くから薄手の粗い作りの土器がまとまって出土する場所が数多く知られていました。この土器を、1929(昭和4)年に水原岩太郎〈みずはらいわたろう〉が、現岡山県瀬戸内市の師楽〈しらく〉遺跡を標識として「師楽式土器」と名づけました。長らく用途が不明なままで、謎の土器と言われてきましたが、1954(昭和29)年から始まった近藤義郎〈こんどうよしろう〉らによる香川県喜兵衛島〈きへいじま〉遺跡群の調査で、古墳時代後期の塩作りの用具であることが分かりました。吉備を含む備讃瀬戸地域の海岸部には、その昔、あちらこちらに塩作りをしていた遺跡が存在したのです。

海水から塩を得るには、採鹹〈さいかん〉と煎熬〈せんごう〉の2つの作業が必要です。

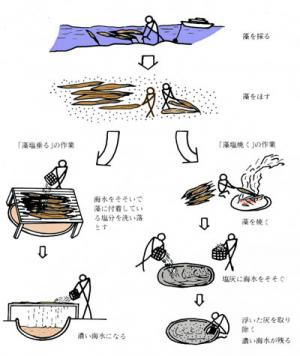

採鹹とは、海水の水分を蒸発させ塩分濃度の高い海水(鹹水〈かんすい〉)を作ることです。『万葉集』や『風土記』には、「藻塩〈もしお〉垂る」「藻塩焼く」「藻刈り塩焼く」などの言葉が残されています。「藻塩垂る」とは、海藻に海水をかけ水分を蒸発させて採鹹することと想定されます。香川県倉浦〈くらら〉遺跡などでは、この時に使用する鹹水だめのような遺構が見つかっていますが、類例は多くありません。一方愛知県松崎遺跡では、海藻に付着したウズマキゴカイが炭化した状態で多量に出土しています。塩を含んだ藻の灰に海水をかけて採鹹した例と考えられ、「藻塩焼く」の実例ではないでしょうか(図1)。このように古代の採鹹方法は、わずかな実例しか見つかっておらず、後に塩田法が採用されるまでは不明なことが多いのです。

図1 「藻塩垂る」と「藻塩焼く」(香川県教育委員会1984『語りかける埋蔵文化財備讃瀬戸の島々IV』一部改変)

もう一つの煎熬とは、鹹水を煮詰めて塩の結晶をつくることです。容器に専用の土器(製塩土器)を使い、これを炉(製塩炉)にかけて行っていたことが分かっています。土器に浸み込んだ塩水は結晶となって土器を細かく砕くため、遺跡から見つかる製塩土器は細かい破片が多く、土器をまとめて捨てた場所が見つかることもあります。

ここで塩作りの歴史、特に吉備を中心とした備讃瀬戸地域の状況を見ていきたいと思います。そもそも土器を使った塩作りには、二つの系譜があります。一つは、縄文時代後期に霞ケ浦南岸を中心に発生した系譜で、やがて宮城県松島湾や青森県まで伝わりますが弥生時代中期には姿を消します。

もう一つは、弥生時代から始まる系譜で、弥生時代中期に吉備の岡山県児島(現岡山市南区・倉敷市・玉野市の一部)を中心に誕生しました(写真1)。この系譜は、形を変えながら現代まで続いていると考えられています。なんと「晴れの国」岡山県の児島は、今につながる塩作りの発祥の地であったのです。なぜ児島の地であったかということは、はっきりした理由を証明することはできません。しかし海に接して、また現在でも雨が少なく晴れの日が多い土地柄であり、そのことが要因だったのかもしれません。

写真1 弥生時代中期の製塩土器(岡山県城〈じょう〉遺跡)

続く弥生時代後期には、塩作りが全国に伝わります。岡山県倉敷市上東遺跡と同岡山市中区百間川原尾島遺跡(写真2)では、このころの製塩炉が見つかっています(写真3)。炉の大きさは、長さ2m、幅1m程度で、周囲から見つかる使用済の製塩土器量も限定的です。まだ専業的に塩作りを行っていたとは言えず、農耕などの合間を利用して塩作りを行ったのではないでしょうか。

写真2 弥生時代後期の製塩土器(岡山県百間川原尾島遺跡)

写真3 岡山県上東遺跡の製塩炉

吉備では、古墳時代の前半期まで塩作りが盛んに行われていたようです。しかし5世紀代に入ると、遺跡の数も減り、使用された製塩土器も非常に小さいものになります。これとは逆に、5世紀末~6世紀前葉にかけて、大阪湾から紀伊水道の沿岸部にかけて製塩土器の出土量が急激に増加します。5世紀代に巨大古墳を数多く築造する畿内の政権が、政権の御膝元で一元的に塩を生産していたのでしょう。

しかし6世紀後半~7世紀前半になると、畿内の塩作りは急に下火になります。代わって登場するのが再び吉備(備讃瀬戸内地域を含む)です。このころ使われた製塩土器は、丸底で今までにない大型品が使用されます。その容量は2,000ccにもなり、これまでの製塩土器に比べ2~3倍になります(写真4)。香川県喜兵衛島〈きへいじま〉遺跡群で発見された炉は、上東遺跡のものに比べると一回り大きくなり、また丸底の土器にあわせて底面に石が敷かれています。使用済の製塩土器量も大量になり、喜兵衛島遺跡群の土器捨て場には実に厚さ1mにもなる製塩土器層ができていました。岡山県玉野市出崎〈でさき〉遺跡、同倉敷市阿津走出〈あつはしりで〉遺跡(写真5)でも同様の土器の堆積層が形成され、また香川県大浦浜遺跡では約20万点にもおよぶ製塩土器が発見されたそうです。もはや弥生時代の塩作りとは、レベルそのものが違う生産量であり、このように多量の製塩土器を出土する遺跡が、備讃瀬戸地域の海岸部分や島嶼部分に広がっていたのです。まさに吉備の塩作りが最も栄えた時期です。話は戻りますが、最初の部分で話題にした「師楽式土器」とは、実はこのときの土器だったのです。

写真4 古墳時代(6~7世紀)の製塩土器(岡山県阿津走出遺跡)

写真5 岡山県阿津走出遺跡の製塩土器層

7世紀後半になると、吉備の塩作りにも陰りが見え始めます。吉備に変わって登場するのが、若狭国、現在の福井県です。使用された製塩土器は、厚手の口径が20~30cmもある大型平底土器で、また石敷きの炉も喜兵衛島遺跡群のものと比べるとさらに大きなものになります。若狭から奈良県の平城京へ収められた税物(調〈ちょう〉)の荷札(木簡〈もっかん〉)には、全て塩が記載されています。この時の塩作りは、前時代の吉備以上の生産量であったと思われます。

奈良時代以降になると、土器を使用した煎熬は急激に減少し、変わって塩釜(石釜・あじろ釜・鉄釜)が登場します。採鹹の方法は、塩田を用いていたとの記録があります。塩田とは大量の海水を、砂浜を使って濃縮する施設ですが、揚浜〈あげはま〉式と入浜〈いりはま〉式の2種類がありました。揚浜式塩田とは、人力で海水をくみ揚げる方法です。干満差が小さい地域(日本海側)や外海に面して波が荒いところ(太平洋側)で発展します。入浜式塩田は、干満の水位差を利用して海水を導入する方法です。干満差の大きい地域で発展します。吉備が位置する瀬戸内海は、場所によっては2m程の激しい干満差があるため、入浜式を採用しました。瀬戸内海の塩田は、江戸時代に「十州塩田〈じっしゅうえんでん〉」と呼ばれ、作られた塩は全国各地に流通しました。その後、採鹹方法は流下盤〈りゅうかばん〉と枝条架〈しじょうか〉を組み合わせて太陽熱と風力を利用する流下式塩田に代わります。一方煎熬は、江戸時代まで塩釜で行っていましたが、明治以降は洋式平釜→蒸気利用式塩釜へと移り変わります。

現在の塩作りは、採鹹をイオン交換膜法、煎熬を真空式蒸発缶という組み合わせによって行われているのです。ボイラーによって真空式蒸発缶を加熱した水蒸気で、イオン交換膜法で使われる電気をも生み出す優れた技術です。この方法により、今では天候にも左右されず経済的で能率よく、良質の塩を生産できるようになりました。このような優れた技術に至ったのは、古代からその土地の自然環境を利用し、塩作りの技術を進化させてきた日本人の知恵の結晶ではないでしょうか。

※2014年2月掲載