本文

福田湯田<ふくだゆだ>遺跡 津山市福田

その4(令和7年12月26日更新)

寒くなり、朝の現場には霧がかかるようになりました。

10月に紹介した掘立柱建物の下からは古墳時代後期の皿川の旧流路が見つかりました。この旧流路の川岸や中州には、8月の「ただいま発掘中」の事例と同様に、須恵器などの土器が置かれている状況が確認できました。また中州の肩口では地面が焼けた痕跡があり、近くで土製の蒸し器である甑(こしき)も見つかっています。旧皿川で行われた祭祀では土器を使用するだけでなく、火を使った儀礼もあった可能性が考えられます。

また10月末にはドローンを使った空撮を行いました。上空から撮影することで現在の河川などの地形と比較することができます。

川岸に散らばる土器

中州の肩口で見つかった地面が焼けた痕跡

今年度に確認した古墳時代の皿川流路(青色の部分)(南西上空から)

その3(令和7年10月24日更新)

9月から国道53号の西側に移動し、調査を進めています。ここでは、古代以降と想定される掘立柱建物<ほったてばしらたてもの>が2棟見つかっています(写真1・2)。

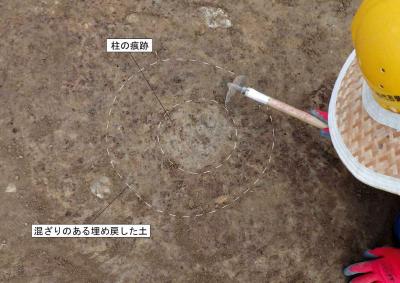

このような生活の痕跡を見つける際には、土の表面を削り、色や質の違う場所を探していきます。今回見つかった2×2間の建物では、柱の痕跡が周囲より白く見え、かつ周りには混ざりのある土が観察できました(写真3)。断面を観察するために柱穴を半分掘り下げると、柱本体が土中で腐り、土が入り込んだ部分が、縦に真っ直ぐ見えました。周りの混ざりがある土は、柱を据えるために、一回り大きな穴を掘った後、柱の周囲を埋め戻した土であると分かります(写真4)。このように平面や断面をよく観察しながら、調査を進めていきます。

建物より下の層には、他の調査区と同様、皿川の旧流路があります。今回遺跡の北側で建物が見つかったことで、古代以降は皿川の流れが別の場所に移り、人々が生活できる環境が広がったことが明らかになりました。

<写真1>掘立柱建物完掘写真(北西から)

<写真2>掘立柱建物作業風景(南から)

<写真3>柱穴の検出状況(西から)

<写真4>柱穴土層断面(北から)

その2(令和7年8月22日更新)

梅雨明け以降、猛暑が続く中、国道53号の東側で発掘調査を継続しています。夏の現場では、農作物を日差しから保護するための寒冷紗<かんれいしゃ>を竹に結び、タープのようにして、簡易な日よけを作って作業しています。寒冷紗の下は、見た目以上に涼しく、夏の調査には欠かせません。黒い布が何枚も張られた光景は夏の発掘調査の風物詩です。

6月にお知らせした中世の柱穴列などの下からは、古墳時代や古代の皿川の旧流路が重なりあって発見されました。いずれの時代の流路も北西に曲がっています。調査では、土層を観察し、それぞれの時代の流路を丁寧に掘り進めています。流路からは土器片や鉄滓、流されてきた耳環なども見つかっています。特に、古墳時代流路の底からは、2か所で土器片や鉄器、鉄滓がまとまって出土し、昨年度(昨年度のただいま発掘中へリンク)に発見された土器と同様、水辺で行われた祭祀に用いられたものである可能性が考えられます。

現在、古墳時代流路の調査が進行中で、祭祀に用いられた新たな遺物の発見に期待が高まっています。今後の調査成果も、ご期待ください。

<写真>寒冷紗で覆った発掘調査現場(南から)

<写真>皿川によって流されてきた古墳時代の耳環(東から)

<写真>土で埋まった古墳時代の皿川の流路(南から)

<写真>古墳時代の皿川の底から出土した土器(西から)

その1(令和7年6月27日更新)

一般国道53号(津山南道路)改築工事に伴う「福田湯田遺跡」の発掘調査を、今年度も引き続き行っています。

現在、国道53号の東側で発掘を行っています。国道に隣接しているため、今まで以上に車からの視線を感じます。なので、調査風景を見ずに安全運転をされてください・・・と、思わずにはいられません。

今年度の調査区は、中世の集落の広がりや、古い時代の皿川の流路が延びると想定される場所です。4月からの調査で、中世の柱穴列などの遺構と、古代(8世紀以降)の皿川の流路を確認しました。昨年と同じく、古代の皿川の流路が埋没した後に中世の集落が営まれる様子がうかがえます。

作業風景(南から)

中世の柱穴列(北から)

皿川の流路(古代)の川岸を検出している様子(東から)