ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

サイト内検索

ページ番号検索

本文

ゴミは資源!小学生に環境をテーマとしたワークショップを行いました

10月22日、笠岡高校で環境をテーマとしたワークショップ「20年後の瀬戸内海を考える」が開催されました。これは、日頃から学校近くの海岸で清掃活動に取り組む笠岡市立神内小学校5年生の「総合的な学習の時間」の学習の一環として行われたもので、講師役をはじめ、企画・運営には全て笠岡高校サイエンス部の生徒があたりました。

当日は、カブトガニをはじめとした笠岡湾の環境に関するクイズを楽しんだ後、「マイクロプラスチックについて」「河川調査について」「自動分別式ごみ箱(捨てたくなるごみ箱)の披露・実演」の3部構成でワークショップを実施しました。

マイクロプラスチックの採取体験では、小学生に日頃からなじみのある笠岡湾の干潟の砂を使用しました。顕微鏡からタブレット端末に映し出された鮮明な画像の中に、たくさんのマイクロプラスチックを発見した児童は、「近くの海にこんなにたくさんのマイクロプラスチックがあるんだ!」と驚きの声を上げると同時に、最新式の顕微鏡を使った実験に目を輝かせていました。

また、サイエンス部の生徒がプログラミングして制作に取り組んでいる「捨てたくなるごみ箱」の実演では、分別に成功するたびに大きな歓声が湧き起こっていました。

高校生から「地球の将来だけでなく、身近な家族の命を守るためにも「ゴミは資源だ!」という考え方を忘れず行動してほしい」との熱いメッセージを真剣なまなざしで聞いていた児童たちは、しっかりとうなずき、環境の問題を自分のこととして考えることができたようです。

最後はドローンを使って参加者全員で記念撮影。小学生だけでなく高校生も充実した一日を送ることができました。

当日は、カブトガニをはじめとした笠岡湾の環境に関するクイズを楽しんだ後、「マイクロプラスチックについて」「河川調査について」「自動分別式ごみ箱(捨てたくなるごみ箱)の披露・実演」の3部構成でワークショップを実施しました。

マイクロプラスチックの採取体験では、小学生に日頃からなじみのある笠岡湾の干潟の砂を使用しました。顕微鏡からタブレット端末に映し出された鮮明な画像の中に、たくさんのマイクロプラスチックを発見した児童は、「近くの海にこんなにたくさんのマイクロプラスチックがあるんだ!」と驚きの声を上げると同時に、最新式の顕微鏡を使った実験に目を輝かせていました。

また、サイエンス部の生徒がプログラミングして制作に取り組んでいる「捨てたくなるごみ箱」の実演では、分別に成功するたびに大きな歓声が湧き起こっていました。

高校生から「地球の将来だけでなく、身近な家族の命を守るためにも「ゴミは資源だ!」という考え方を忘れず行動してほしい」との熱いメッセージを真剣なまなざしで聞いていた児童たちは、しっかりとうなずき、環境の問題を自分のこととして考えることができたようです。

最後はドローンを使って参加者全員で記念撮影。小学生だけでなく高校生も充実した一日を送ることができました。

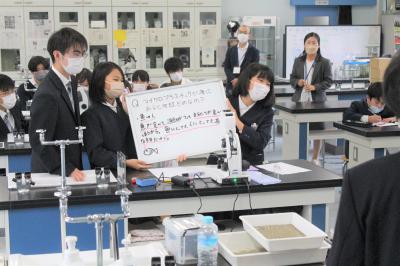

▲笠岡高校サインス部の生徒たちが先生役を務めました

▲笠岡湾の砂からマイクロプラスチックを探す小学生たち

▲ワークショップは大いに盛り上がりました

▲記念撮影

この記事に関するお問い合わせ

県教育庁教育政策課

Tel 086-226-7569

Tel 086-226-7569