本文

梅毒について

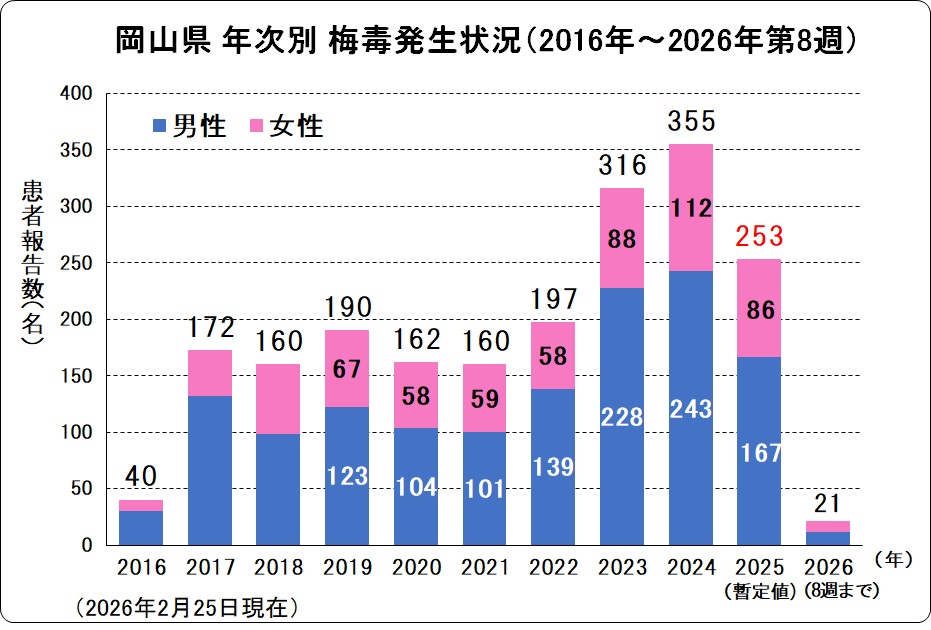

岡山県の発生状況

岡山県の梅毒感染者報告数は、2017年頃から急増し、2022年まで170~200名程度で推移していましたが、

2023年は316名、2024年は355名と急増し、2年連続で感染症法が施行された1999年以降の最多報告数を更新しました。

2025年は252名(2026年1月14日時点)と300名を下回りましたが、届出の多い状況は続いています。

また、岡山県でも、全国の状況と同様に、20代を中心とした若年層の女性の報告数が増加傾向にあり、これに伴い、2019年および2020年の両年には、1名ずつの先天梅毒の患者の報告がありました。2021年以降の報告はありませんが、注意が必要です。

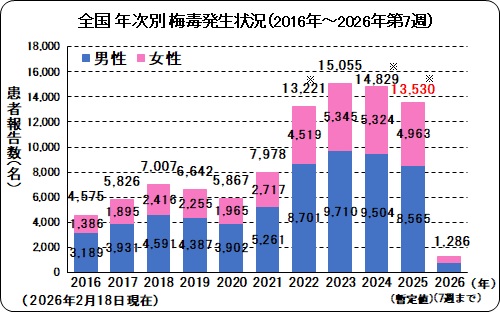

全国の発生状況

2016年以降報告数が急増しており、2017年からは毎年5,000名を超える感染者の報告が継続しています。

2023年は1999年の感染症法施行以降で最多となった2022年の累計報告数を更に上回り、2年連続で最多を更新しました。

2024年、2025年も2023年に迫る報告数となっています。

近年は、10~20代を中心とした若年層の女性の報告が多く、これに伴って先天梅毒の報告も増加しています。

※男女別合計との差は情報不足の報告を含むことによる。

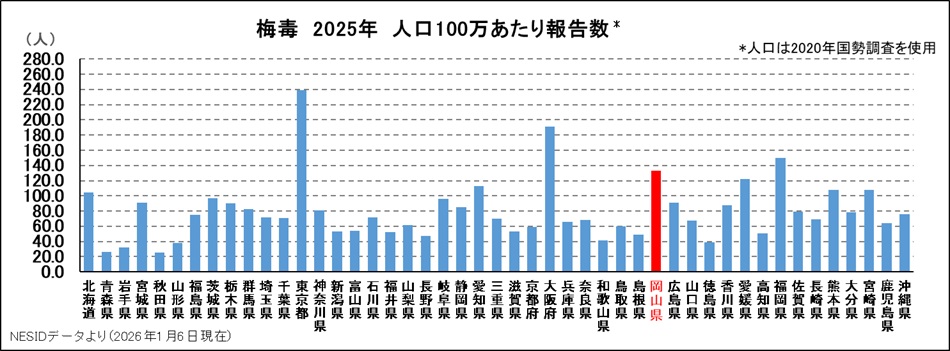

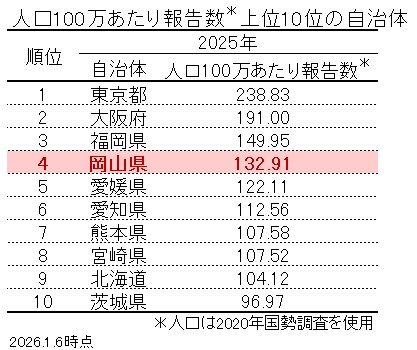

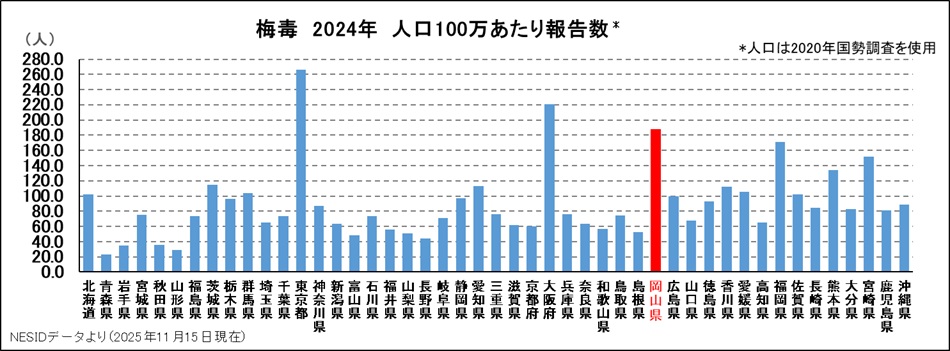

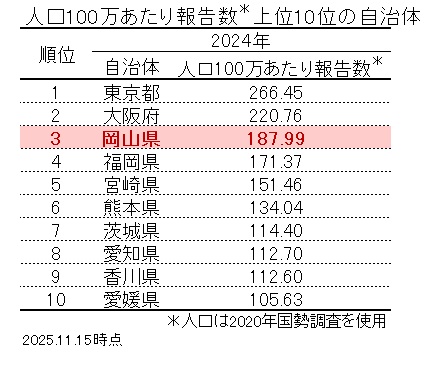

都道府県別人口100万あたり報告数

感染症発生動向調査によると、人口100万あたりの報告数で、岡山県は2024年は187.99で、全国3位でしたが、2025年は132.91(2026年1月6日現在)で、全国4位となりました。

梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum)の感染によって生じる性感染症です

梅毒トレポネーマとは、スピロヘータと呼ばれるらせん状の細菌の一種です。

大部分は菌を排出している感染者との粘膜の接触を伴う性行為により感染します。

感染後は一般的に次の経過、症状等を呈します。

I期梅毒として感染後3~6週間の潜伏期の後に、感染局所に初期硬結や硬性下疳、無痛性の鼠径部リンパ節腫脹がみられます。

II期梅毒では、感染3か月を経過した後に皮膚や粘膜に梅毒性バラ疹や丘疹性梅毒疹、扁平コンジローマなどの特有な発疹が、みられます。

感染後3年以上を経過すると、晩期顕症梅毒としてゴム腫、梅毒によると考えられる心血管症状、神経症状、眼症状などが認められることがあります。なお、感染していても臨床症状が認められないものもあります(無症候)。

先天梅毒は、梅毒にり患している母体から出生した児で、(1)生下時に肝脾腫、紫斑、黄疸、脈絡網膜炎、低出生体重児などの胎内感染を示す臨床症状や検査所見のある症例、(2)梅毒疹、骨軟骨炎など早期先天梅毒の症状を呈する症例、(3)乳幼児期は症状を示さずに経過し、学童期以後にHutchinson3徴候(実質性角膜炎、内耳性難聴、Hutchinson歯)などの晩期先天梅毒の症状を呈する症例があります。

梅毒以外にも注意すべき性感染症はあります

性行為を通じ感染する感染症は、梅毒以外にも、例えばHIV、クラミジア、ヘルペス、淋病など多くあります。これらの感染症を防ぐためにセーファーセックスを意識するとともに、心当たりがある場合には医療機関の早期受診を心がけましょう。

岡山県内の保健所での検査について

※ 各感染症情報については、厚生労働省のホームページより文章を引用しています。