本文

胃がんの予防と検診

1 胃がんについて

胃がんとは

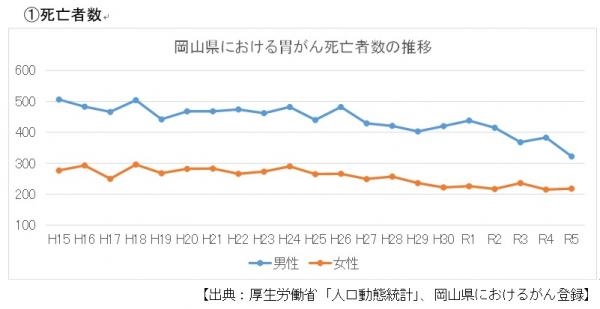

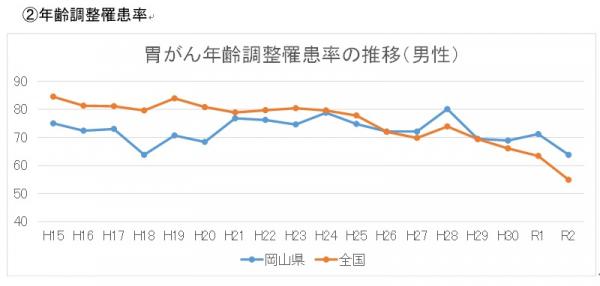

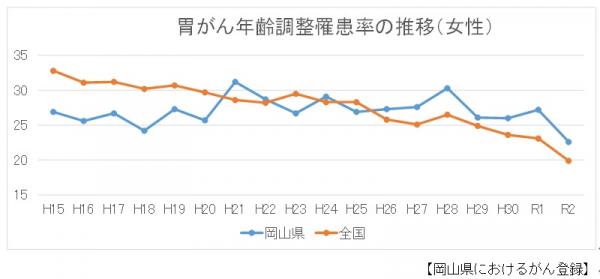

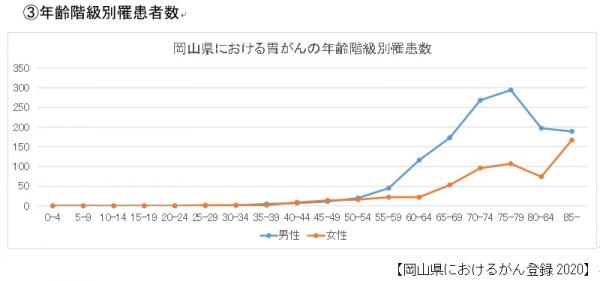

胃がんは、胃粘膜の細胞が何らかの原因でがん細胞となり、無秩序に増えていくことにより発生します。岡山県では、男性は2番目に、女性は5番目に死亡数が多い部位となっており、罹患する人は50歳代から増加しています。

胃がんは、早期の段階では自覚症状がほとんどなく、かなり進行しても症状がない場合もあります。

代表的な症状は、胃の痛み・不快感・違和感、胸やけ、吐き気、食欲不振などです。また、がんから出血することによって、貧血が起こることや、黒い便(血便)が出ることもあります。しかし、これらは胃がんだけではなく、胃炎や胃潰瘍でも起こる症状です。なお、食事がつかえる、体重が減る、といった症状がある場合は、進行胃がんの可能性もあります。

このような症状がある場合は、検診を待たずに、内科や消化器内科などの身近な医療機関を受診するようにしましょう。

胃がんは、早期の段階では自覚症状がほとんどなく、かなり進行しても症状がない場合もあります。

代表的な症状は、胃の痛み・不快感・違和感、胸やけ、吐き気、食欲不振などです。また、がんから出血することによって、貧血が起こることや、黒い便(血便)が出ることもあります。しかし、これらは胃がんだけではなく、胃炎や胃潰瘍でも起こる症状です。なお、食事がつかえる、体重が減る、といった症状がある場合は、進行胃がんの可能性もあります。

このような症状がある場合は、検診を待たずに、内科や消化器内科などの身近な医療機関を受診するようにしましょう。

岡山県の胃がんの現状

2 胃がんの発生要因

胃がんの発生要因には、ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)の感染と喫煙があります。その他に、食塩・高塩分食品の摂取が胃がんの発生リスクを高めるとされています。

3 予防方法

(1)禁煙

たばこは肺がんをはじめ、食道がん、膵臓がん、胃がん、大腸がん、肝細胞がん、子宮頸がんなど、多くのがんの原因となっていることは、すでに明らかにされています。たばこを吸う人は吸わない人に比べて、何らかのがんになるリスクが約1.5倍高まることが分かっています。

受動喫煙でも肺がんや乳がんのリスクは高くなります。たばこは吸う本人のみならず、周囲の人の健康も損ねます。

喫煙者は禁煙し、吸わない人は受動喫煙を避けて生活しましょう。

(2)食生活の見直し

(1)減塩

塩分濃度の高い食べ物の摂取は男女ともに胃がんのリスクを高くします。

塩分を抑えること(減塩)は、胃がんの予防のみならず、高血圧、循環器疾患のリスクの低下にもつながります。

※食塩摂取量の目安

日本人の食事摂取基準(厚生労働省策定「日本人の食事摂取基準(2020年版)」)では、1日あたりの食塩摂取量を男性は7.5g未満、女性は6.5g未満にすることを推奨しています。

(2)野菜・果物の摂取

野菜と果物を摂取することで、がんのリスクが低くなることが期待されます。

野菜と果物の摂取は、循環器病などの生活習慣病の予防にもつながります。できるだけ毎日意識的に摂取し、不足しないようにしましょう。

※野菜・果物摂取量の目安

第3次健康おかやま21では、野菜は1日 350g、果物は1日100gの摂取が目安とされています。

(3)身体活動

仕事や運動などで身体活動が多くなるほど、がん全体の発生リスクが低くなるとされています。

身体活動が多い人は、がんだけでなく循環器病などの生活習慣病のリスクも低くなります。普段の生活の中で無理のない範囲で可能なかぎり身体を動かす時間を増やしましょう。

(4)感染予防

ピロリ菌の感染が胃がんのリスクであることは科学的に証明されています。ピロリ菌は、ピロリ菌感染者の唾液を介して、多くは乳幼児に感染すると考えられており、大人から子どもへの食べ物の口移しなどは避けるようにしましょう。

ピロリ菌除菌により、胃がんのリスクは低下するとされていますが、除菌をしても将来的な胃がんのリスクは残るため、定期的な検査の継続は必要です。

たばこは肺がんをはじめ、食道がん、膵臓がん、胃がん、大腸がん、肝細胞がん、子宮頸がんなど、多くのがんの原因となっていることは、すでに明らかにされています。たばこを吸う人は吸わない人に比べて、何らかのがんになるリスクが約1.5倍高まることが分かっています。

受動喫煙でも肺がんや乳がんのリスクは高くなります。たばこは吸う本人のみならず、周囲の人の健康も損ねます。

喫煙者は禁煙し、吸わない人は受動喫煙を避けて生活しましょう。

(2)食生活の見直し

(1)減塩

塩分濃度の高い食べ物の摂取は男女ともに胃がんのリスクを高くします。

塩分を抑えること(減塩)は、胃がんの予防のみならず、高血圧、循環器疾患のリスクの低下にもつながります。

※食塩摂取量の目安

日本人の食事摂取基準(厚生労働省策定「日本人の食事摂取基準(2020年版)」)では、1日あたりの食塩摂取量を男性は7.5g未満、女性は6.5g未満にすることを推奨しています。

(2)野菜・果物の摂取

野菜と果物を摂取することで、がんのリスクが低くなることが期待されます。

野菜と果物の摂取は、循環器病などの生活習慣病の予防にもつながります。できるだけ毎日意識的に摂取し、不足しないようにしましょう。

※野菜・果物摂取量の目安

第3次健康おかやま21では、野菜は1日 350g、果物は1日100gの摂取が目安とされています。

(3)身体活動

仕事や運動などで身体活動が多くなるほど、がん全体の発生リスクが低くなるとされています。

身体活動が多い人は、がんだけでなく循環器病などの生活習慣病のリスクも低くなります。普段の生活の中で無理のない範囲で可能なかぎり身体を動かす時間を増やしましょう。

(4)感染予防

ピロリ菌の感染が胃がんのリスクであることは科学的に証明されています。ピロリ菌は、ピロリ菌感染者の唾液を介して、多くは乳幼児に感染すると考えられており、大人から子どもへの食べ物の口移しなどは避けるようにしましょう。

ピロリ菌除菌により、胃がんのリスクは低下するとされていますが、除菌をしても将来的な胃がんのリスクは残るため、定期的な検査の継続は必要です。

4 胃がん検診

(1)検診の重要性

検診で胃がんを早期に発見して治療することにより、胃がんで亡くなることを防ぐことができます。検診は自覚症状がないうちに受けることが大事です。早期の胃がんは自覚症状がないことが少なくありません。

定期的に胃がん検診を受けることがとても大切です。男女ともに50歳以上の人は、2年に1回、胃がん検診を受けましょう。要精密検査となった場合は、必ず精密検査を受診してください。

胃の痛み、不快感、食欲不振、食事がつかえるなどの症状がある場合には、検診ではなく、すぐに医療機関を受診してください。

(2)検診の内容

(1)対象年齢 男女ともに50歳以上(ただし、当分の間、40歳以上の者に対して胃部X線検査を実施しても差し支えない)

(2)受診間隔 2年に1回(ただし、当分の間、胃部X線検査に関しては逐年実施としても差し支えない)

(3)検査項目 問診及び胃部X線検査または胃内視鏡検査(※)

・胃部X線検査:発泡剤(胃をふくらませる薬)とバリウム(造影剤)を飲み、胃

の中の粘膜を観察する検査。

・胃内視鏡検査:口または鼻から胃の中に内視鏡を挿入し、胃の内部を観察する検

査。検査前に喉の局所麻酔などを行います。

※胃部X線検査及び胃内視鏡検査の実施については、検診先の医療機関によって異

なりますので、検診前に検診機関にお問い合わせください。

検診で胃がんを早期に発見して治療することにより、胃がんで亡くなることを防ぐことができます。検診は自覚症状がないうちに受けることが大事です。早期の胃がんは自覚症状がないことが少なくありません。

定期的に胃がん検診を受けることがとても大切です。男女ともに50歳以上の人は、2年に1回、胃がん検診を受けましょう。要精密検査となった場合は、必ず精密検査を受診してください。

胃の痛み、不快感、食欲不振、食事がつかえるなどの症状がある場合には、検診ではなく、すぐに医療機関を受診してください。

(2)検診の内容

(1)対象年齢 男女ともに50歳以上(ただし、当分の間、40歳以上の者に対して胃部X線検査を実施しても差し支えない)

(2)受診間隔 2年に1回(ただし、当分の間、胃部X線検査に関しては逐年実施としても差し支えない)

(3)検査項目 問診及び胃部X線検査または胃内視鏡検査(※)

・胃部X線検査:発泡剤(胃をふくらませる薬)とバリウム(造影剤)を飲み、胃

の中の粘膜を観察する検査。

・胃内視鏡検査:口または鼻から胃の中に内視鏡を挿入し、胃の内部を観察する検

査。検査前に喉の局所麻酔などを行います。

※胃部X線検査及び胃内視鏡検査の実施については、検診先の医療機関によって異

なりますので、検診前に検診機関にお問い合わせください。

リンク集:国立がん研究センター「がん情報サービス」

(本ページは、国立がん研究センター「がん情報サービス」を引用し作成しています。)