本文

通所付添サポーター養成講習

通所付添サポーター養成講習について

県内各市町村で活躍する「通所付添サポーター」になるためには、

県の開催する「通所付添サポーター養成講習」を受講していただく必要があります。

平成29年度から始まった通所付添サポート事業では、通所付添サポーター養成講習を年3回程度実施しており、

これまでに600名以上の方が講習を修了し、各地で活躍しています。

(平成29年度42名、平成30年度65名、令和元年度167名、令和2年度70名、令和3年度48名、令和4年度128名、令和5年度57名、令和6年度33名)

通所付添サポーター養成講習を修了し、各市町村から「通所付添サポーター登録証」の交付を受けることで、通所付添サポーターとして活動できるようになります。

通所付添サポーター養成講習の内容

通所付添サポーターの活動には、高齢者に付き添って一緒に歩くほか、車での付添が含まれます。

この講習は、通所付添サポート事業の目的や活動を理解していただくための講義、

車の乗り降りや階段、坂道などの介助方法を学ぶ実習、

自分の運転傾向を知るための「運転適性検査」で構成されています。

※コロナ禍においては、感染防止対策のため内容を一部変更しています。

(1)講義

通所付添サポート事業の目的や事業概要についての説明、通所付添サポーターの活動紹介の他、

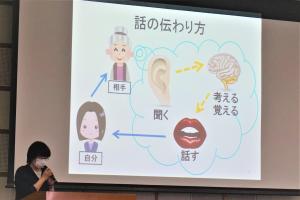

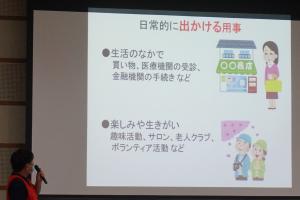

リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)による「安全な付き添い」や「外出することの大切さ」、「上手なコミュニケーション」についての講義を受けます。

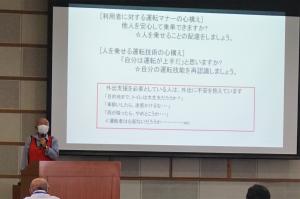

(2)車を使った外出の心構え

人を乗せて運転する際の心構え等について講義を受け、運転席からの死角がどれほどの範囲になるのか確認します。

(3)リハビリテーション専門職による介助実習

リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士)から、安全な車の乗り降りや階段、坂道等での付添介助方法、

さらに、お互いに気持ちよく介助する際に気を付けたいポイント等を習います。

(4)運転適性検査

運転適性検査では、画面に映し出される刺激に対し、ボタンとペダルを操作して手足の反応を調べる機械検査を受けます。

運転適性検査を受けることで、ご自身の運転の傾向や安全運転のために特に気を付けるべきポイントがわかります。

~講習終了後~

県から各市町村に講習修了者の名簿を送付し、後日市町村から修了者へ「通所付添サポーター登録証」が交付されます。

こうして各市町村での通所付添サポーターとしての活動が始まります。