本文

腸管出血性大腸菌感染症注意報 発令中!

岡山県は『腸管出血性大腸菌感染症注意報』を発令しました。(2025年7月30日)

岡山県は、7月に入ってからの当該感染症の患者等の数が10人以上となり、これから発生数が増加する時期を迎えることから、『腸管出血性大腸菌感染症注意報』を7月30日に発令しました。

食品の十分な加熱処理、調理前や食事前の手洗いなど、食中毒対策を励行し、感染予防に努めましょう。

「腸管出血性大腸菌感染症注意報」を発令します(2025年7月30日 岡山県報道発表資料) [PDFファイル/1.07MB]

岡山県 腸管出血性大腸菌感染症発生状況

岡山県の腸管出血性大腸菌感染症発生状況をお知らせしています。

腸管出血性大腸菌感染症は、通常の食中毒対策を実施することで予防可能です。ただし、少量の菌量でも感染、発症しますので、患者の便やおむつの取り扱いには注意し、家庭での二次感染にも気をつけて下さい。

|

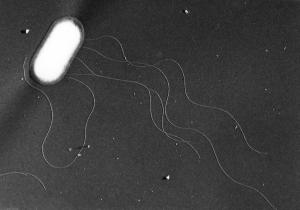

腸管出血性大腸菌感染症は、O157をはじめとするベロ毒素産生性の腸管出血性大腸菌(EHEC)で汚染された食物などを経口摂取することによっておこる感染症です。症状は、無症候性から軽度の下痢、激しい腹痛、頻回の水様便、さらに、著しい血便とともに重い合併症を起こし死に至るものまで、様々です。 |

|

疫学

1982年に米国でハンバーガーを原因とする集団食中毒事例が発生し、その原因菌として腸管出血性大腸菌O157が分離されました。

我が国では、1990年に幼稚園の井戸水を原因としたO157集団発生事件で注目されました。その後、1996年には、5月に岡山県の小学校でO157による集団発生事例、7月には大阪府堺市での集団発生事例、さらに全国で発生が起こり多数の患者が出ました。1997年以降、集団事例の報告数は減りましたが、散発事例は依然として発生しており、近年の年間届出数は3,000~4,000人程度で、ほぼ横ばい状態となっています。

症状

臨床症状の一般的な特徴は、腹痛、水様性下痢および血便です。嘔吐や38℃台の高熱を伴うこともあります。重症例ではHUSを引き起こすことがあり、さらに小児や高齢者では痙攣昏睡・脳症などによって死に至ることもあります。

予防法

岡山県では、県庁 疾病感染症対策課・生活衛生課及び保健所が腸管出血性大腸菌食中毒の予防対策とその普及啓発を行っています。

|

|

関連リンク

感染症法での取り扱い

腸管出血性大腸菌感染症は3類感染症に分類され、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出ることとされています。