本文

国民健康保険とは?

国民健康保険(国保)とは

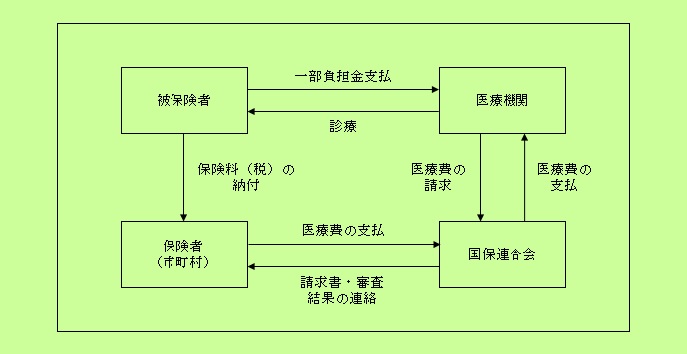

1.国保の仕組み

国民健康保険は、被保険者の病気、けがの治療、出産や死亡に対して必要な保険給付(診療等)を行います。

運営は住所地の市町村が行い、被保険者の保険料(税)によって支えられています。

運営は住所地の市町村が行い、被保険者の保険料(税)によって支えられています。

2.国保の加入と届出

会社の健康保険や公務員の共済組合に加入している人、生活保護を受けている人以外の全ての人が国保に加入することになっています。(75歳以上の方及び65歳から74歳までの一定の障害認定を受けた方を除く。)

国保の加入者は1人ひとりが被保険者となりますが、加入等の手続きは世帯主がまとめて行います。

※届出が必要なとき(14日以内に市町村役場に届出を!)

国保の加入者は1人ひとりが被保険者となりますが、加入等の手続きは世帯主がまとめて行います。

※届出が必要なとき(14日以内に市町村役場に届出を!)

|

国保に加入する日 |

国保をやめる日 |

| 1 他の都道府県*から転入してきた日 | 1 他の都道府県*へ転出した日の翌日 |

| 2 他の健康保険をやめた日の翌日 | 2 他の健康保険に加入した日の翌日 |

| 3 子供が生まれた日 | 3 死亡した日の翌日 |

| 4 生活保護を受けなくなった日 | 4 生活保護を受け始めた日 |

*資格の取得・喪失は県単位になりますが、資格管理、保険料(税)の賦課・徴収等は市町村単位で行っているため、県内の他市町村へ住所が変わった場合でも、市町村へ転入・転出の届出をお願いします。

3.国保で受けられる給付について

国保の加入者(被保険者)は次のような給付を受けることができます。

(1) 療養の給付

病気やけがで診療を受けるとき、保険証を持参すれば、自己負担分を除いた医療費を国保が負担します。

(2) 出産育児一時金

被保険者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。

(3) 葬祭費

被保険者が亡くなった場合、葬祭費が支給されます。支給額は市町村によって異なります。

(4) 療養費

自分で全額を支払った次のような場合は申請により一部負担金以外について償還払いが受けられます。

ア 旅行中の急病等のやむを得ない理由で、保険証を使わずに診療を受けた場合

イ 柔道整復の施術を受けた場合

ウ はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けた場合

(医師が治療上必要と認めた場合に限ります。)

エ 治療用装具(コルセット等)を作成した場合

(医師が治療上必要と認めた場合に限ります。)

オ 海外で診療を受けた場合

(5) 入院時食事療養費

入院中の食事代の一部が自己負担となり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。

(なお、65歳以上の方で療養病床に入院の場合は、入院中の食事代及び居住費の一部が自己負担となり、残りを入院時生活療養費として国保が負担します。)

(6) 高額療養費

医療費の自己負担が高額になったとき、一定額を超えるとその超えた額を国保が負担します。

(7)高額介護合算療養費

医療費の自己負担と介護保険の利用者負担額の年間の合算額が高額になったとき、一定額を超えるとその超えた額を国保と介護保険が負担します。

(1) 療養の給付

病気やけがで診療を受けるとき、保険証を持参すれば、自己負担分を除いた医療費を国保が負担します。

(2) 出産育児一時金

被保険者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。

(3) 葬祭費

被保険者が亡くなった場合、葬祭費が支給されます。支給額は市町村によって異なります。

(4) 療養費

自分で全額を支払った次のような場合は申請により一部負担金以外について償還払いが受けられます。

ア 旅行中の急病等のやむを得ない理由で、保険証を使わずに診療を受けた場合

イ 柔道整復の施術を受けた場合

ウ はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けた場合

(医師が治療上必要と認めた場合に限ります。)

エ 治療用装具(コルセット等)を作成した場合

(医師が治療上必要と認めた場合に限ります。)

オ 海外で診療を受けた場合

(5) 入院時食事療養費

入院中の食事代の一部が自己負担となり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。

(なお、65歳以上の方で療養病床に入院の場合は、入院中の食事代及び居住費の一部が自己負担となり、残りを入院時生活療養費として国保が負担します。)

(6) 高額療養費

医療費の自己負担が高額になったとき、一定額を超えるとその超えた額を国保が負担します。

(7)高額介護合算療養費

医療費の自己負担と介護保険の利用者負担額の年間の合算額が高額になったとき、一定額を超えるとその超えた額を国保と介護保険が負担します。

4.保険料(税)について

国保に加入すると保険料(税)を納めていただくことになります。保険料(税)は国保を支える重要な財源ですので、期限内の納入に御協力下さい。

(1) 保険料(税)額の算定方法

その年度に予想される医療費等の総額から国庫負担金等を差し引いた額を保険料(税)として各世帯に割り当てます。

割り当ての方法(ア+イの合計で各世帯に割り当てる)

ア 世帯の前年度の所得額、資産額を基準とする応能割

イ 「被保険者1人当たりの額」及び「1世帯当たりの額」を基準とする応益割

(2) 納めるのは世帯主

国保の保険料(税)は世帯主に賦課されますので、世帯主が会社の健康保険に加入している場合でも、家族の誰かが国保に加入していれば世帯主に納付義務があります。

(3) 加入資格発生の月から納付します。

国保の加入資格が発生した月から保険料(税)を納めることになります。

他市町村から転入してきたり、会社の健康保険をやめるなど国保の加入資格が発生した場合に、届出が遅れると被保険者となった月までさかのぼって保険料(税)を納めなくてはなりません。

(1) 保険料(税)額の算定方法

その年度に予想される医療費等の総額から国庫負担金等を差し引いた額を保険料(税)として各世帯に割り当てます。

割り当ての方法(ア+イの合計で各世帯に割り当てる)

ア 世帯の前年度の所得額、資産額を基準とする応能割

イ 「被保険者1人当たりの額」及び「1世帯当たりの額」を基準とする応益割

(2) 納めるのは世帯主

国保の保険料(税)は世帯主に賦課されますので、世帯主が会社の健康保険に加入している場合でも、家族の誰かが国保に加入していれば世帯主に納付義務があります。

(3) 加入資格発生の月から納付します。

国保の加入資格が発生した月から保険料(税)を納めることになります。

他市町村から転入してきたり、会社の健康保険をやめるなど国保の加入資格が発生した場合に、届出が遅れると被保険者となった月までさかのぼって保険料(税)を納めなくてはなりません。

5.保険料(税)の滞納が続くと・・・

特別の事情がなく滞納を続けると、医療機関の窓口での支払がいったん全額自己負担となります。

さらに滞納が続くと、国保の給付の全部または一部の支払を差し止められます。

※上記の他、延滞金を加算されたり、財産を差し押さえられることがあります。

保険料(税)の金額及び納入期限は市町村ごとに決まっているので、納入が困難な場合の納付相談はお住まいの市町村の国保窓口までお願いします。

さらに滞納が続くと、国保の給付の全部または一部の支払を差し止められます。

※上記の他、延滞金を加算されたり、財産を差し押さえられることがあります。

保険料(税)の金額及び納入期限は市町村ごとに決まっているので、納入が困難な場合の納付相談はお住まいの市町村の国保窓口までお願いします。

6.岡山県国民健康保険事業の状況について

7 お問い合わせ先

詳しくはお住まいの市町村又は加入している国民健康保険組合にお問い合わせ下さい。