本文

畜産バイオマスエネルギー回収技術実証試験事業

畜産バイオマスエネルギー回収技術実証試験事業

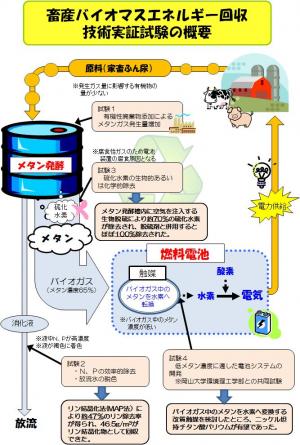

家畜ふん尿を利用したバイオマス発電では、家畜ふん尿のみを発酵原料とする場合にはエネルギーの回収効率が低いことや、エネルギー回収後の消化液(残渣液)中に窒素とリンが高濃度に残存するため浄化処理が難しいこと、また、排出水が黄褐色に着色していることなどが普及上の課題となっています。

総合畜産センターではこのような課題に取り組むため、平成16年度にバイオマス発電実証施設を整備し、バイオガス発生量や発電量など普及のための運転データを蓄積するとともに、ガス発生量の増加に向けた各種添加物の調査及び消化液の浄化処理技術の向上を目指した試験研究に取り組んでいます。

総合畜産センターではこのような課題に取り組むため、平成16年度にバイオマス発電実証施設を整備し、バイオガス発生量や発電量など普及のための運転データを蓄積するとともに、ガス発生量の増加に向けた各種添加物の調査及び消化液の浄化処理技術の向上を目指した試験研究に取り組んでいます。

1 施設の概要

(1)設置年度 平成16年度(バイオマス利活用フロンティア整備事業で対応

(2)主要施設 メタン発酵槽(有効容量50m3×2槽)、発電施設、水処理施設

(2)主要施設 メタン発酵槽(有効容量50m3×2槽)、発電施設、水処理施設

2 平成22年度の成果

(1)メタン発酵実証展示施設のデータ蓄積

平成22年度のバイオガス発生量は11,481m3/年、メタンガス平均濃度64.0%、発電量は8,953kwh/年でした。

平成22年度のバイオガス発生量は11,481m3/年、メタンガス平均濃度64.0%、発電量は8,953kwh/年でした。

(2)未利用有機質資源の添加によるエネルギー回収の効率化

バイオガス発生量の増加に向けて、家畜ふん尿以外の有機質資源を加えた場合の添加効果について検討しました。

利用した資源は前年度の実験において効果の認められた粗製グリセリンで、添加量を1%~10%として小型発酵槽により試験を行いました。

その結果、添加量5%以下ならバイオガス発生量は増加し、pHの変動やメタン濃度の低下などの悪影響は認められず、有効性が確認できました。

バイオガス発生量の増加に向けて、家畜ふん尿以外の有機質資源を加えた場合の添加効果について検討しました。

利用した資源は前年度の実験において効果の認められた粗製グリセリンで、添加量を1%~10%として小型発酵槽により試験を行いました。

その結果、添加量5%以下ならバイオガス発生量は増加し、pHの変動やメタン濃度の低下などの悪影響は認められず、有効性が確認できました。

(3)メタン発酵過程で発生する硫化水素の低減方法の検討

発酵槽内に15分~6時間に1回瞬間的に空気を注入する生物脱硫を行ったところ、無通気時には1,000ppmでしたが、15分に1回の通気では300ppm程度まで減少し、約70%が除去されました。

また、一般的な成型脱硫剤(酸化鉄)と併用すればほぼ100%除去できることが確認できました。

発酵槽内に15分~6時間に1回瞬間的に空気を注入する生物脱硫を行ったところ、無通気時には1,000ppmでしたが、15分に1回の通気では300ppm程度まで減少し、約70%が除去されました。

また、一般的な成型脱硫剤(酸化鉄)と併用すればほぼ100%除去できることが確認できました。

(4)モデルバイオガスによる燃料電池室内試験

モデルバイオガス(60%メタン+40%二酸化炭素+水蒸気)の改質触媒の開発及び改質ガス(3H2+2CO)に対応できる固体酸化物燃料電池用アノードの開発を行いました。

その結果、Ni坦持BaTiO3が改質触媒として有望であること、および(Ni、Cu)-Sm含有CeO4が中温域(500~700℃)作動型の燃料電池のアノードとして有望であることを見いだしました。

モデルバイオガス(60%メタン+40%二酸化炭素+水蒸気)の改質触媒の開発及び改質ガス(3H2+2CO)に対応できる固体酸化物燃料電池用アノードの開発を行いました。

その結果、Ni坦持BaTiO3が改質触媒として有望であること、および(Ni、Cu)-Sm含有CeO4が中温域(500~700℃)作動型の燃料電池のアノードとして有望であることを見いだしました。

(5)消化液に残存する窒素・リンの効率的な除去及び処理水の脱色技術の検討

メタン発酵後の残さである消化液の浄化処理に適した窒素、リンの除去方法を検討しました。

窒素の除去には、廃糖蜜を炭素源とした処理を行ったところ、一般的に行われているメタノール添加と同等の効果が得られ、低コストな素材として利用できることがわかりました。

また、リンの除去については、にがり液(30%MgCl2)を添加することにより、1m3あたり46.5gのリンの結晶化物が得られ、47%のリン除去効果が確認できました。

メタン発酵後の残さである消化液の浄化処理に適した窒素、リンの除去方法を検討しました。

窒素の除去には、廃糖蜜を炭素源とした処理を行ったところ、一般的に行われているメタノール添加と同等の効果が得られ、低コストな素材として利用できることがわかりました。

また、リンの除去については、にがり液(30%MgCl2)を添加することにより、1m3あたり46.5gのリンの結晶化物が得られ、47%のリン除去効果が確認できました。

担当部署

農林水産部 畜産課 衛生環境班