本文

吉備高原都市整備のあり方(III 吉備高原都市を取り巻く社会経済情勢の変化)

III 吉備高原都市を取り巻く社会経済情勢の変化

吉備高原都市は昭和50年3月の基本構想策定以来30年近くが経過しており、その間の社会経済情勢の変化は大きい。とりわけバブル崩壊以降、ここ10年の我が国の社会経済情勢の変化は極めて著しい。

このため、吉備高原都市の今後の整備のあり方を検討する上では、これを十分に踏まえる必要がある。

このため、吉備高原都市の今後の整備のあり方を検討する上では、これを十分に踏まえる必要がある。

1 少子・高齢化の進展

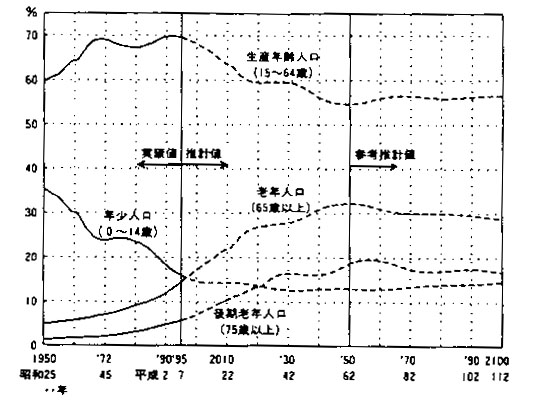

わが国では、合計特殊出生率が引き続き低下傾向にある一方、生活水準・医療技術の向上等により平均寿命が延び、少子・高齢化が進展している。

国立社会保障・人口問題研究所が平成9年1月に推計した将来人口によると、

・ 総人口は平成19年に1億2,778万人でピークに達し、

・ その後は緩やかに減少する

・ 65歳以上の老年人口は、平成33年には現在の約1.5倍の3,336万人となり、その後は同水準で推移するものと推計されている。

岡山県では全国よりも早期に総人口がピークに達するとともに、総人口に占める老年人口の割合は、全国平均を上回り続けるものと推計され、少子・高齢化の進展は全国平均以上に重要な地域課題となる。

そうした中、全国各地で高齢者のみの世帯が増加しており、高齢者等が安心して快適に生活できるような居住空間の整備の重要性が増している。それらの世帯の中には利便性を求めて都市中心部へ移住する世帯が増加する一方で、自然の多い地域へ移住する世帯もみられるようになっている。また、高齢者の増加に伴って将来の医療・介護機能の充実が喫緊の課題となっている。

また、高学歴で多様な価値観をもった団塊の世代が今後、一気に高齢化を迎えるため、活動的で意欲あふれる新しいシニア世代のライフスタイルをサポートしていく必要もある。

国立社会保障・人口問題研究所が平成9年1月に推計した将来人口によると、

・ 総人口は平成19年に1億2,778万人でピークに達し、

・ その後は緩やかに減少する

・ 65歳以上の老年人口は、平成33年には現在の約1.5倍の3,336万人となり、その後は同水準で推移するものと推計されている。

岡山県では全国よりも早期に総人口がピークに達するとともに、総人口に占める老年人口の割合は、全国平均を上回り続けるものと推計され、少子・高齢化の進展は全国平均以上に重要な地域課題となる。

そうした中、全国各地で高齢者のみの世帯が増加しており、高齢者等が安心して快適に生活できるような居住空間の整備の重要性が増している。それらの世帯の中には利便性を求めて都市中心部へ移住する世帯が増加する一方で、自然の多い地域へ移住する世帯もみられるようになっている。また、高齢者の増加に伴って将来の医療・介護機能の充実が喫緊の課題となっている。

また、高学歴で多様な価値観をもった団塊の世代が今後、一気に高齢化を迎えるため、活動的で意欲あふれる新しいシニア世代のライフスタイルをサポートしていく必要もある。

【図2】全国年齢3区分別人口構成割合の推移(資料:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」)

2 景気後退と企業誘致の困難性

バブル経済崩壊後、長期の景気低迷が続いてきたが、現在ではさらにデフレスパイラルの入口にあるともいわれるように、日本の経済は極めて厳しい状況にある。

このような、将来見通しが不確実視されるなかで、国内での新規工場立地などの投資は急速に減少している。

また、経済・産業のグローバル化に伴い、企業の生産拠点の海外流出は、円高の進展とともに増加し、全国、岡山県の企業ともに多数の企業が海外へ進出する状況にある。とりわけ、最近では、中国の技術集積が高まったことから高付加価値製品の生産までもが中国に移行しつつある。

こういった厳しい景気動向、また国際化の進展等により、工場立地が減少しており、経済産業省の工場立地動向調査(1,000平方メートル以上の用地を取得したものを対象)によると、最近では概ねピーク時の1/4の水準にまで低下している。

その結果、造成済みの工業用地・流通用地が売れ残っており、岡山県内の工業用地・流通用地で分譲可能なもの(岡山県のほか市町村分を含み、造成中の岡山県北流通センターを含む)は平成12年12月末現在で321.8haにも達している。

また、工場新設時に初期投資を抑制する動きも強まっており、全国の自治体で定期借地権制度等を導入する動きが広がっており、この制度を活用した企業誘致の促進を図ることが求められている。

このような、将来見通しが不確実視されるなかで、国内での新規工場立地などの投資は急速に減少している。

また、経済・産業のグローバル化に伴い、企業の生産拠点の海外流出は、円高の進展とともに増加し、全国、岡山県の企業ともに多数の企業が海外へ進出する状況にある。とりわけ、最近では、中国の技術集積が高まったことから高付加価値製品の生産までもが中国に移行しつつある。

こういった厳しい景気動向、また国際化の進展等により、工場立地が減少しており、経済産業省の工場立地動向調査(1,000平方メートル以上の用地を取得したものを対象)によると、最近では概ねピーク時の1/4の水準にまで低下している。

その結果、造成済みの工業用地・流通用地が売れ残っており、岡山県内の工業用地・流通用地で分譲可能なもの(岡山県のほか市町村分を含み、造成中の岡山県北流通センターを含む)は平成12年12月末現在で321.8haにも達している。

また、工場新設時に初期投資を抑制する動きも強まっており、全国の自治体で定期借地権制度等を導入する動きが広がっており、この制度を活用した企業誘致の促進を図ることが求められている。

【表3】岡山県及び全国の工場立地動向 (資料:中国経済産業局)

区分 年 | 全 国 | 岡 山 県 | 岡山県の全国シェア | |||

立地件数 | 敷地面積 | 立地件数 | 敷地面積 | 立地件数 | 敷地面積 | |

平成元年 | 4,157 | 47,246 | 68 | 727 | 1.6 | 1.5 |

2 | 3,783 | 46,165 | 85 | 1,182 | 2.2 | 2.6 |

3 | 3,495 | 44,032 | 67 | 1,128 | 1.9 | 2.6 |

4 | 2,469 | 32,104 | 52 | 810 | 2.1 | 2.5 |

5 | 1,634 | 22,900 | 39 | 760 | 2.4 | 3.3 |

6 | 1,456 | 15,800 | 39 | 588 | 2.7 | 3.7 |

7 | 1,307 | 15,755 | 24 | 506 | 1.8 | 3.2 |

8 | 1,548 | 17,294 | 23 | 744 | 1.5 | 4.3 |

9 | 1,519 | 14,989 | 19 | 401 | 1.3 | 2.7 |

10 | 1,164 | 15,337 | 21 | 500 | 1.8 | 3.3 |

11 | 974 | 11,250 | 20 | 271 | 2.1 | 2.4 |

12 | 1,134 | 14,850 | 20 | 272 | 1.8 | 1.8 |

3 住宅に対するニーズの多様化と着工戸数の低迷

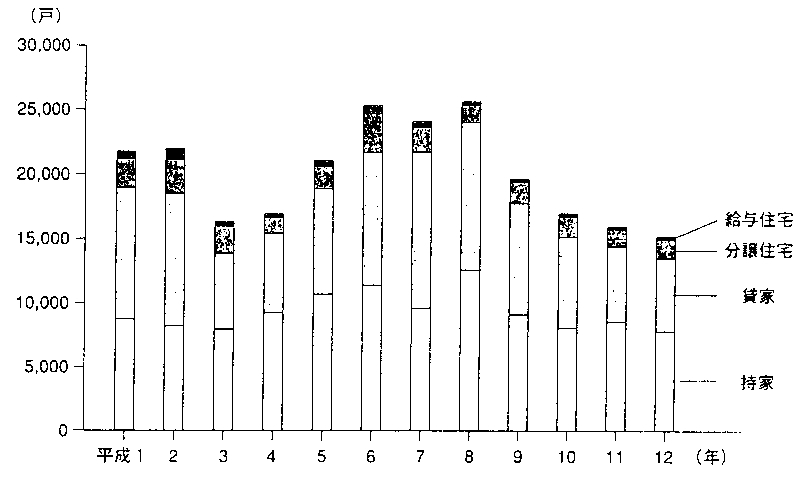

高齢化社会の進行、ライフスタイルの多様化、環境問題への関心の高まりなど、住宅に関わる社会経済情勢が大きく変化してきている。

こうした中で、高齢者や障害者等への配慮、新エネルギー・省エネルギーへの対応など、多様な住宅政策が求められている。

また、住宅着工動向を見ると、景気の長期低迷により、新設住宅着工戸数が減少しており、近年では全国、岡山県ともに平成8年をピークに減少基調となっており、岡山県では平成8年の 25,672戸から平成12年には 15,160戸へ41%も減少している。

中でも、土地取得を伴う新設住宅は、それら以上に減少している。個人による岡山県内の住宅用地の取得件数の推移をみると、吉備高原都市北部住区の第1次分譲が行われた昭和62年には、13,374件の住宅用地の取得がみられたが、平成11年度には4,816件に激減している。

また、住宅及び宅地ニーズの縮小により住宅地の価格が低下している。

地価公示をみると岡山県の住宅地は平成8年以降6年連続して、岡山市の住宅地は平成5年以降9年連続して低下している。なお、価格は低下しているものの住宅需要は顕在化していない。

こうした中で、高齢者や障害者等への配慮、新エネルギー・省エネルギーへの対応など、多様な住宅政策が求められている。

また、住宅着工動向を見ると、景気の長期低迷により、新設住宅着工戸数が減少しており、近年では全国、岡山県ともに平成8年をピークに減少基調となっており、岡山県では平成8年の 25,672戸から平成12年には 15,160戸へ41%も減少している。

中でも、土地取得を伴う新設住宅は、それら以上に減少している。個人による岡山県内の住宅用地の取得件数の推移をみると、吉備高原都市北部住区の第1次分譲が行われた昭和62年には、13,374件の住宅用地の取得がみられたが、平成11年度には4,816件に激減している。

また、住宅及び宅地ニーズの縮小により住宅地の価格が低下している。

地価公示をみると岡山県の住宅地は平成8年以降6年連続して、岡山市の住宅地は平成5年以降9年連続して低下している。なお、価格は低下しているものの住宅需要は顕在化していない。

【図3】岡山県の住宅着工戸数の推移(資料:国土交通省「建築着工統計調査」)

【表4】岡山県内の個人による住宅用地取得状況(単位:百万円/資料:岡山県税務課「税務概要」)

年 度 | 件 数 | 取得価格 | 年 度 | 件 数 | 取得価格 |

| 昭和57年度 | 14,686 | 23,092 | 平成3年度 | 11,886 | 30,376 |

| 58 | 13,103 | 22,769 | 4 | 11,077 | 26,697 |

| 59 | 13,894 | 22,144 | 5 | 11,238 | 26,903 |

| 60 | 11,957 | 25,976 | 6 | 10,417 | 40,526 |

| 61 | 10,393 | 25,495 | 7 | 8,471 | 39,393 |

| 62 | 13,374 | 33,723 | 8 | 8,358 | 34,189 |

| 63 | 13,003 | 32,417 | 9 | 7,185 | 25,820 |

| 平成元年度 | 11,988 | 39,992 | 10 | 5,277 | 19,274 |

| 2 | 12,671 | 31,366 | 11 | 4,816 | 16,639 |

4 情報化の進展

情報通信技術の高度化が進み、産業・経済、行政、教育、医療・福祉、家庭など、地域のあらゆる分野で同技術の活用が急速に進んでいおり、これからの都市づくりや新しいコミュニティーの形成には、情報通信基盤の整備は、不可欠である。

特に、岡山県においては、全国に先がけて「岡山情報ハイウェイ」整備を行い、これを広く県民に開放することにより、都市部と過疎地との情報格差の是正を図り、県民が医療、保健、福祉、教育等の様々なサービスを享受することが可能となってきており、産業の分野でも、この情報基盤を活用することにより、地域産業の振興が期待されている。

また、民間企業による、光ファイバー、CATV、ADSL等の環境整備も進められており、このような情報通信技術の発展により、会社に出勤せずに自宅等で仕事を行う労働形態が広がりつつある。

『平成13年版労働経済白書』によると、全国の平成12年におけるテレワーク雇用人口は、在宅勤務等が113万人、サテライトオフィス勤務が11万人、モバイルワークが95万人と推計されているほか、平成11年の非雇用のSOHOが17万人と推計されている。

最近ではSOHOが注目を浴びていることから、大都市を中心に中心市街地にSOHO共同オフィスを整備する動きが強まっており、SOHOオフィスではIT環境の整備が重要である。

特に、岡山県においては、全国に先がけて「岡山情報ハイウェイ」整備を行い、これを広く県民に開放することにより、都市部と過疎地との情報格差の是正を図り、県民が医療、保健、福祉、教育等の様々なサービスを享受することが可能となってきており、産業の分野でも、この情報基盤を活用することにより、地域産業の振興が期待されている。

また、民間企業による、光ファイバー、CATV、ADSL等の環境整備も進められており、このような情報通信技術の発展により、会社に出勤せずに自宅等で仕事を行う労働形態が広がりつつある。

『平成13年版労働経済白書』によると、全国の平成12年におけるテレワーク雇用人口は、在宅勤務等が113万人、サテライトオフィス勤務が11万人、モバイルワークが95万人と推計されているほか、平成11年の非雇用のSOHOが17万人と推計されている。

最近ではSOHOが注目を浴びていることから、大都市を中心に中心市街地にSOHO共同オフィスを整備する動きが強まっており、SOHOオフィスではIT環境の整備が重要である。

【表5】全国のテレワーク人口(資料:厚生労働省編「平成13年版労働経済白書」)

テ レ ワ ー ク | |

雇用(テレワーク雇用(在宅勤務等)) | 非雇用(SOHO) |

| ・在宅勤務 113万人 ・サテライトオフィス勤務 11万人 ・モバイルワーク 95万人 | ・在宅就業 17万人 |

5 環境・エネルギー問題

地球温暖化問題に象徴されるように、世界的に環境への意識が高まっており、個人の生活スタイルから国家的な開発プロジェクトに至るまで、あらゆることが環境への配慮を抜きに考えることはできない状況にある。

この環境意識の高まりの中で、学校や企業、そして地域社会で、環境について考え、行動する動きも多く見られるようになってきており、自然学習や環境学習の取り組みも増加している。

また、循環型社会の実現に向けた各種の法制度も整備されつつあり、都市づくりにおいてもリサイクルの導入など、環境へ負荷をかけない手法を導入することも課題となっている。

エネルギー利用の面でも、環境への配慮を求める声が高まっており、石油や石炭に比べて安全でクリーンなエネルギーとして、太陽光や風力、バイオマスなどの新エネルギーの導入の機運も広がっている。

この環境意識の高まりの中で、学校や企業、そして地域社会で、環境について考え、行動する動きも多く見られるようになってきており、自然学習や環境学習の取り組みも増加している。

また、循環型社会の実現に向けた各種の法制度も整備されつつあり、都市づくりにおいてもリサイクルの導入など、環境へ負荷をかけない手法を導入することも課題となっている。

エネルギー利用の面でも、環境への配慮を求める声が高まっており、石油や石炭に比べて安全でクリーンなエネルギーとして、太陽光や風力、バイオマスなどの新エネルギーの導入の機運も広がっている。

6 NPOなどの自発的な社会貢献活動の増加

世界の社会構造全体が、物やサービスの「豊かさ」を求める近代工業社会から、自らの好みで選ぶ「楽しさ」を第一とする社会へと変わりつつある中で、ボランティアやNPO(特定非営利活動法人)などの自発的な社会貢献活動が活発化している。中でも事務所やスタッフを有して日常的、継続的に活動するNPOが急速に増加している。

平成10年12月のNPO法の施行により、ボランティア活動や市民活動を行う団体が法人格を取得できるようになり、全国では平成12年10月20日時点で2,763団体(「平成12年版国民生活白書」による)が認証されていたが、約1年後の平成13年11月22日現在では5,369団体(内閣府のホームページによる)に増加している。

地域別には東京、大阪、神奈川などの大都市圏に多いが、岡山県内でも国際的な医療援助活動を行っているAMDAなど、63団体が認証を受けて活動している。

活動分野別にみると、「保健・医療・福祉」の分野で活動している法人が最も多いが、「社会教育」「まちづくり」「子どもの健全育成」などの分野で活動している法人も多くなってきている。

また、社会奉仕、ボランティア活動に力を入れていきたいという高齢者も増加してきている。

今後、社会は一層、多様化、ソフト化、情報化するものと考えられ、行政とボランティア、NPO、企業、各種団体等とのパートナーシップがますます重要となってくる。

平成10年12月のNPO法の施行により、ボランティア活動や市民活動を行う団体が法人格を取得できるようになり、全国では平成12年10月20日時点で2,763団体(「平成12年版国民生活白書」による)が認証されていたが、約1年後の平成13年11月22日現在では5,369団体(内閣府のホームページによる)に増加している。

地域別には東京、大阪、神奈川などの大都市圏に多いが、岡山県内でも国際的な医療援助活動を行っているAMDAなど、63団体が認証を受けて活動している。

活動分野別にみると、「保健・医療・福祉」の分野で活動している法人が最も多いが、「社会教育」「まちづくり」「子どもの健全育成」などの分野で活動している法人も多くなってきている。

また、社会奉仕、ボランティア活動に力を入れていきたいという高齢者も増加してきている。

今後、社会は一層、多様化、ソフト化、情報化するものと考えられ、行政とボランティア、NPO、企業、各種団体等とのパートナーシップがますます重要となってくる。

7 岡山県の行財政改革

岡山県の財政状況は、低成長経済への移行、景気の悪化等により、引き続き厳しい状況が続いている。岡山県では平成9年11月に「岡山県行財政改革大綱」を策定し、抜本的な行財政改革への取り組みをスタートさせた。

平成11年11月には「第2次岡山県行財政改革大綱」を策定し、徹底した経費の削減と抜本的な行財政改革を進めている。また平成12年12月には大規模施設建設事業の整理方針を決定し、文書館、グリーンヒルズ津山など10件を「白紙化」、吉備ハイランド・オアシスと西部アグリスポーツ公園の2件を「抜本見直し」、総合教育研修機関と動物愛護センターの2件を「縮小」、渋川青年の家と岡山地方振興局の2件を「延期」とするなど、今後も一層の財政改革の取り組みを行う方針であり、このような県の財政状況にも十分配慮すべきである。

平成11年11月には「第2次岡山県行財政改革大綱」を策定し、徹底した経費の削減と抜本的な行財政改革を進めている。また平成12年12月には大規模施設建設事業の整理方針を決定し、文書館、グリーンヒルズ津山など10件を「白紙化」、吉備ハイランド・オアシスと西部アグリスポーツ公園の2件を「抜本見直し」、総合教育研修機関と動物愛護センターの2件を「縮小」、渋川青年の家と岡山地方振興局の2件を「延期」とするなど、今後も一層の財政改革の取り組みを行う方針であり、このような県の財政状況にも十分配慮すべきである。