本文

津島ミュージアムだより 第十四回「松菊里型土器 ~海を越えた弥生時代の交流~」

第十四回 松菊里型土器 ~海を越えた弥生時代の交流~

松菊里型土器 ~海を越えた弥生時代の交流~

昭和43年の発掘調査によって、津島遺跡からは弥生時代前期のムラ(集落)と水田の跡が見つかりました。そのムラから検出された2基の土坑(土を掘った穴)の中からは弥生前期前半の西日本で広く見られる土器(「遠賀川式(おんががわしき)土器」)が数多く出土しました。しかし、わずか2点ながら、形も成形も他のものとは異なる一風変わった土器も出土しました。今回はこの土器について紹介します。

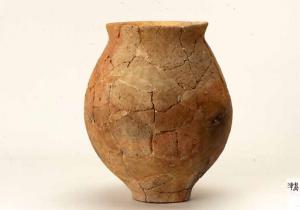

この頃の日本列島の壺型土器は、「ハ」の字状の頸部に外反する口縁部をつくっていました。これに対してこの2点の土器は、底部は平面で、ラグビーボールのような胴部の上半を徐々にしぼって、小さく外反する口縁部をつくっています。こうした土器は、韓国忠清南道の松菊里遺跡一帯で見られる土器であることから、「松菊里型(しょうきくりがた)土器」と呼ばれています。岡山県内においては、津島遺跡出土のこの2点のほか、瀬戸内市の熊山田遺跡出土の1点のみが知られています。

それでは、津島遺跡から出土したこの2つの松菊里型土器は、朝鮮半島から持ち込まれたものなのでしょうか。胎土(たいど:土器の原材料として使われた土のこと)分析の結果はそういった予想に反し、この土器が津島遺跡付近の粘土で作られていることを明らかにしました。つまり、松菊里の土器作りの技術を持った人々が津島の地へ渡来した、あるいは松菊里へ赴いてその技術を津島へ持ち帰った人々がいた、というような弥生時代の人的交流の可能性を物語っているのです。

津島遺跡から出土したこの2つの松菊里式土器は、水田稲作が伝わった弥生時代前期に日本列島内外との交流がさかんに行われていたことを物語っています。もしかすると、その中に一定数の渡来人またはその子孫が含まれていた可能性もありますが、事例がまだ少ないので、これからの調査事例の増加と研究の深まりが期待されます。

(ミュージアムスタッフ M)

松菊里型土器1

松菊里型土器1

松菊里型土器2

松菊里型土器2