本文

津島ミュージアムだより 第十三回「布を編む道具」

第十三回 布を編む道具

布を編む道具

弥生時代後期の旧河道(川が流れていたところ)からは、布を編むための道具も見つかっています。人間の生活の基本である「衣・食・住」のなかで、当時の人々の「衣」の様子を垣間見ることができる、貴重な遺物です。

布を編むためにはまず、糸や紐(ひも)が必要です。弥生時代の人々は、蚕(かいこ)などの動物繊維である生糸や、植物繊維であるカラムシ、コウゾなどを糸の材料に用いました。これらの繊維に縒(よ)りをかけると糸となり、その糸を束ねることで紐ができあがります。そして、糸や紐を編んでいくことでようやく布ができあがります。このように複数の工程を必要とする布づくりには、様々な道具が用いられました。津島遺跡から出土し、当ミュージアムに展示しているものに、横槌(よこづち)、編台の脚(あみだいのきゃく)、編台の目盛板(あみだいのめもりいた)、木錘(もくすい)があります。

まず、横槌で叩いて柔らかくした繊維に縒りをかけ、糸や紐を作ります。次に、二股の脚を2本並べてその間に目盛板を渡し、編台を設置します。そして、この目盛板に、おもりとなる木錘を巻き付けた糸や紐を垂らし、目盛に合わせて交差させて編んでいく、編布(あんぎん)という手法で布を作りました。

これらの道具はいずれも木でできており、本来は腐りやすく残りにくいものです。しかしながら、津島遺跡では水分を多く含む河道跡にこれらの道具が埋もれたことで、空気に触れにくかったと考えられ、保存状態が良い状態で見つかりました。現代の私たちがこれらの道具を見ることができるのは、とても幸運なことと言えます。

(ミュージアムスタッフ Y)

編台の脚

編台の脚

編台の目盛板

編台の目盛板

木錘(左)と横槌(右)

木錘(左)と横槌(右)

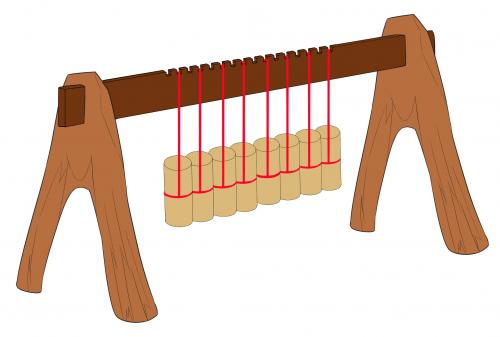

編台の使用イメージ

編台の使用イメージ