本文

専門職員が解説するおかやまの史跡 第二回 国指定史跡「こうもり塚古墳」

第二回 国指定史跡 「こうもり塚古墳(こうもりづかこふん)」

こうもり塚古墳 の概要

名 称:こうもり塚古墳

所在地:岡山県総社市上林

指定日:昭和43年2月15日

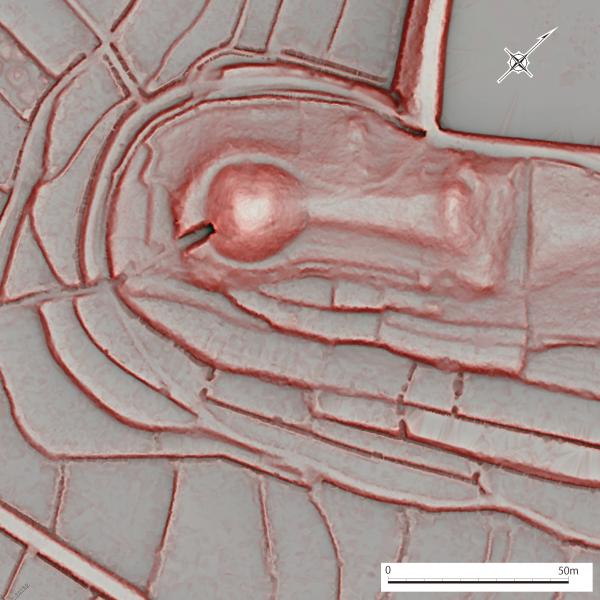

こうもり塚古墳(南上空から)

こうもり塚古墳石室入口(南から)

どんな遺跡?

・古墳時代後期後半(6世紀後半、約1450年前)に築造された、全長約96mの前方後円墳。

埋葬施設として全長約19.9mの横穴式石室を持つ。

・古墳時代後期(6世紀)では岡山県最大の古墳で、横穴式石室は日本全国でも五本の指に入る大きさを誇る。

イチオシのポイント

こうもり塚古墳墳丘測量図(赤色立体地図)

・後円部はこんもりと高く盛り上がっている一方、前方部は長く平らで、発掘により葺石や埴輪などの外表施設はないことがわかっている。特徴がよく似ている古墳に、奈良県橿原(かしはら)市の丸山(まるやま)古墳(五条野丸山(ごじょうのまるやま)古墳)(全長約330m)があり、両古墳に葬られた人は生前に密接な関係があったと考えられる。なお、丸山古墳の被葬者は『日本書紀』で第29代天皇とされる欽明(きんめい)天皇(在位539~571年)という説がある。

・現在、古墳の周囲は棚田状になっているが、元々は古墳周囲の斜面は上から見て盾形になるよう整地されていたと考えられる。周縁部も含めた古墳の範囲は、長さ約150m、幅約100mとなる。

こうもり塚古墳周辺(南西上空から)

・発掘調査の結果、前方部の北側は築造が省略されていることがわかった。これは、古墳が南から見られることを意識して築造されたことを示している。南側には奈良時代に九州と奈良の平城京をつなぐ幹線道路、山陽道が整備されるが、その前身となる道がこうもり塚古墳築造時に既に存在していた可能性が示唆される。

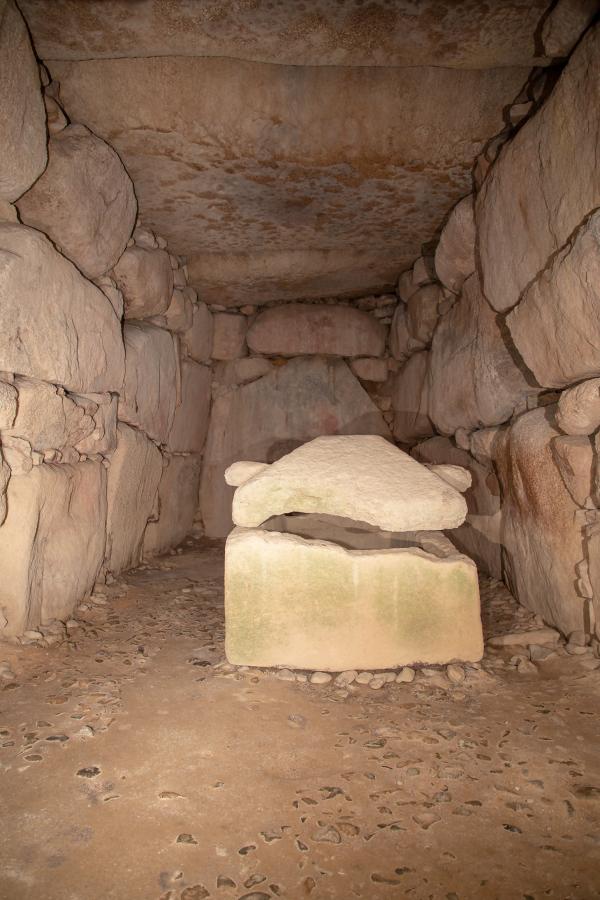

こうもり塚古墳の横穴式石室(玄室)

・後円部に設けられた横穴式石室は全長19.9m、最大幅3.6m、高さ3.6mで、これは奈良県明日香(あすか)村の石舞台(いしぶたい)古墳の石室(全長19.7m、最大幅3.5m、高さ4.7m)に匹敵する大きさである。

・横穴式石室の奥壁には床からの高さ約2.8mの巨大な石が使われている。これほど大きな石を奥壁に使う例は、岡山ではこうもり塚古墳以前にはなく、被葬者の権力の大きさがうかがえる。

・横穴式石室の羨道(せんどう)(入り口側、やや幅が狭い所)と玄室(奥側の広い部屋)の境目は、天井石が一段低くなっている。これは備中南部の横穴式石室独自の特徴で、地元の技術で古墳が築造されていることがわかる。

こうもり塚古墳の石棺

・石室内に収められた石棺は、西へ約25km離れた井原市に産出する貝殻石灰岩(かいがらせっかいがん)(通称「浪形石(なみがたいし)」)をくり抜いて造っており、家のような見た目から「刳抜式家形石棺(くりぬきしきいえがたせっかん)」と呼ばれる。こうもり塚古墳の石棺は、蓋の突起(縄かけ突起)が長辺よりも短辺の方が小さく、比較的古い特徴を持っている。

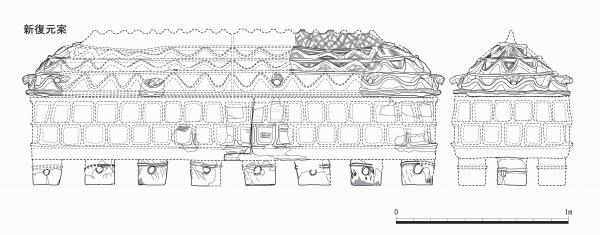

こうもり塚古墳出土 陶棺(とうかん)の蓋

・石室からは陶棺(とうかん)も出土している。陶棺とは粘土を焼成して作った焼き物の棺で、こうもり塚古墳の陶棺は粘土帯や文様で豪華に装飾されており、岡山県では最古の例と考えられる。

陶棺の推定復元図

・蓋に方形の突起がある家形石棺や、陶棺は、それまで岡山にはなかったもので、こうもり塚古墳の被葬者が近畿地方から導入したと考えられる。

こうもり塚古墳出土 単鳳環頭大刀柄頭(たんほうかんとうたちつかがしら)

こうもり塚古墳出土 単鳳環頭大刀柄頭(たんほうかんとうたちつかがしら)と馬具

こうもり塚古墳出土 土器類(須恵器(すえき)・土師器(はじき))

・石室内の発掘調査は1967年に行われたが、石室の中は荒らされていて、副葬品の多くは持ち去られていた。ただ、石室の入り口付近から鳳凰(ほうおう)の頭をかたどった刀の柄の装飾品(単鳳環頭大刀柄頭(たんほうかんとうたちつかがしら))が出土している。銅の地に金メッキを施したもので、近畿地方で製作され、各地の有力者に配られたと考えられている。他には、土器や馬具(ばぐ)、刀や鏃(やじり)などの武器、農工具、水晶やガラス製の玉や耳環(じかん)といった装身具が出土している(出土品は総社市指定重要文化財に指定されている)。

・このように、こうもり塚古墳は、墳丘や石棺・陶棺、副葬品は近畿地方の影響を強く受けている一方、石室は備中南部独自の特徴を持っている。当時の岡山(吉備)とヤマト王権との関係を考える上で重要な古墳と言える。

整備の工夫点と見どころ

・古墳の南側の木を伐採し、築造当時と同じように、古代山陽道(現在の自転車専用道路)側から古墳が良く見えるようにしている。

・遺跡保護のため、玄室(石室奥側の広い部屋)の立ち入りは制限しているが、事前に問い合わせがあれば鍵を開けて内部を見学できるようにしている。

・付近に駐車場(吉備路風土記の丘北駐車場)を整備しており、アクセスしやすい。

その他の推しポイント

・『日本書紀』には、555年(欽明(きんめい)天皇十六年)に、吉備に「白猪屯倉(しらいのみやけ)」を設置したという記事がある。「屯倉(みやけ)」とは地方に設置されたヤマト王権の直轄地のこととされ、「白猪屯倉」設置の際には、蘇我馬子(そがのうまこ)の父で当時の大臣(おおおみ)、蘇我稲目(そがのいなめ)が直々に吉備を訪れたとされる。同じく『日本書紀』には541年(欽明天皇二年)と544年(欽明天皇五年)の記事に、「任那日本府吉備臣(みまなにほんふきびのおみ)」という人物が登場しており、欽明天皇の下、主に朝鮮半島で外交交渉を行ったとされている。このように、こうもり塚古墳の被葬者が生きた6世紀中ごろから後半という時代は、文献史料では岡山(吉備)とヤマト王権とが非常に深い関係にあったことが記されている。先述のように、こうもり塚古墳には近畿地方の影響を強く受けた要素(墳丘、棺、副葬品等)があり、ヤマト王権との親密な関係がうかがえる。文献史料の記述と、考古学的に明らかになったことを比較検討してみるのも、この時代の遺跡を楽しむ方法の一つである。

この記事を担当したのは・・・史跡保護担当職員 F(岡山県教育庁文化財課)

関係先リンク

岡山県古代吉備文化財センターHP「こうもり塚古墳」

https://www.pref.okayama.jp/site/kodai/667850.html

岡山県古代吉備文化財センターYoutubeチャンネル「【360°動画】史跡こうもり塚古墳を360°で体験しよう!」

https://www.youtube.com/watch?v=OUi0HV6QBms

総社市観光プロジェクト課HP(石室内見学のお問い合わせはこちら)

https://www.city.soja.okayama.jp/kanko_project/sisei/kanko_project.html