本文

津島ミュージアムだより 第九回「小壺 何に使った?ミニチュアの壺」

第九回 小壺 何に使った?ミニチュアの壺

小壺 何に使った?ミニチュアの壺

津島遺跡では過去40年以上にわたり、発掘調査が行われてきました。そのうち、昭和37(1962)年に行われた北池・南池の発掘調査において、弥生時代前期(約2,500年前)のたくさんの土器とともに出土した、ユニークな壺を2つご紹介します。

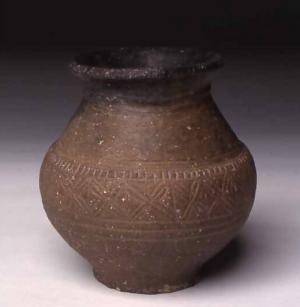

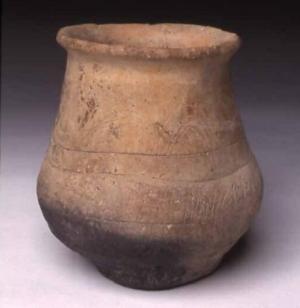

この壺のサイズは高さ10cm程度。どちらも手にひらに乗るほどのミニチュアサイズです。胴部に刻まれた模様は、それぞれ「木葉文」、「重弧文」と呼ばれています。

まず、木葉文の壺を見てみましょう。横方向の2本の沈線の間を縦の沈線で四角に囲った中に、弧線を木の葉のように組み合わせており、合計17組の葉が胴部を一周しています。

次に、重弧文の壺です。こちらも前者と同じように、胴部には横方向の沈線が引かれており、沈線の下には3~4本で構成された弧文が、細いヘラ先によって刻まれています。しかし、こちらは前者に比べて成形が粗く、表面がでこぼこしているなど、完成度には差があるようです。

さて、これらの小壺が何に使われていたのか、気になりませんか。

実は、このサイズの小壺は、弥生時代のはじめに水田稲作を受容した北部九州から瀬戸内地域にかけて、広く分布することが明らかになっています。そうすると、水田稲作に何らかの関わりのある道具であったと言えそうです。本来、壺の主な用途は貯蔵ですが、最も多く出土する一般的な壺の大きさは高さ20~40cm程度ですので、わずか10cm程度の小壺が貯蔵用に用いられたとは考えにくいです。

その一方で、弥生時代から古墳時代にかけて、こうしたミニチュアの土器を水辺のおまつり等に使用した例があることも分かってきています。以上から、正確な用途ははっきりしないものの、そうした祭祀用の道具として用いられたのではないかと想像を膨らませています。

(ミュージアムスタッフ M)

木葉文の小壺(高さ9.7cm)

木葉文の小壺(高さ9.7cm)

重弧文の小壺(高さ11cm)

重弧文の小壺(高さ11cm)