本文

平成30年度の岡山県指定重要文化財の紹介

| 番号 | 種 別 | 名 称 | 所在地等 |

|

1 |

重要文化財(絵画) |

絹本著色仏涅槃図 |

岡山市北区後楽園 |

|

2 |

重要文化財(彫刻) |

木造男神坐像 |

高梁市原田北町 |

|

3 |

重要文化財(工芸品) |

刀 銘備前国長船住人横山上野大掾藤原祐定 奉寄進於当国一宮大明神者也 寛文六丙午年正月十九日 |

岡山市北区後楽園 |

|

4 |

重要文化財(考古資料) |

丸山古墳出土遺物 附 石棺拓本 |

岡山市北区後楽園 倉敷市中央 備前市伊部 備前市東片上

|

|

5 |

重要無形文化財 |

備前焼製作技術 |

備前市在住 |

|

6 |

重要無形文化財 |

備前焼製作技術 |

備前市在住 |

|

7 |

重要無形文化財 |

備前焼製作技術 |

瀬戸内市在住 |

解説

絹本著色仏涅槃図

| 種別 | 重要文化財(絵画) |

| よみ | けんぽんちゃくしょくぶつねはんず |

| 所在地 | 岡山市北区後楽園 岡山県立博物館 |

| 所有者 | 宗教法人 寳福寺 |

| 概要 |

涅槃に入った釈迦の周囲に入滅前後の出来事を描いた構図。 上方には日輪と月輪が描かれ、下方には象や獅子といった一般的に描写される動物に加えて、海老や蛤も描かれていて珍しい。 県内に残る南北朝時代に遡る仏涅槃図の優品として貴重。 |

| 写真 |

|

木造男神坐像

| 種別 | 重要文化財(彫刻) |

| よみ | もくぞうだんしんざぞう |

| 所在地 | 高梁市原田北町 高梁市歴史美術館 |

| 所有者 | 宗教法人 御前神社 |

| 概要 |

県指定重要文化財の木造武神倚像(もくぞうぶしんいぞう)及び木造童形神坐像(もくぞうどうぎょうしんざぞう)とともに、御前神社に伝来した神像。ヒノキ材を前後で矧ぎ、腕を別材で寄せて制作された鎌倉時代前期の神像彫刻の優品。また、我が国の神像彫刻史を研究する上でも貴重。 |

| 写真 |

|

刀 銘備前国長船住人横山上野大掾藤原祐定 奉寄進於当国一宮大明神者也 寛文六丙午年正月十九日

| 種別 | 重要文化財(工芸品) |

| よみ |

かたな めいびぜんこくおさふねじゅうにんよこやまこうづけのだいじょうふじわらすけさだ とうこくいちのみやだいみょうじんにおいてきしんたてまつるものなり かんぶんろくへいごねんしょうがつじゅうくにち |

| 所在地 | 岡山市北区後楽園 岡山県立博物館 |

| 所有者 |

宗教法人 吉備津彦神社 |

| 概要 |

中世末期に衰退した備前長船の刀剣生産の復興に大きな足跡を残した祐定が、寛文6(1666)年に制作した刀。岡山藩士茨木安大夫が吉備津彦神社に奉納したと伝わる。 良質な地金を使用し、末備前の作刀様式に倣って制作された祐定の最高位の作品の一つ。また、出所来歴が明確であることから、新刀期の備前長船刀として岡山県の刀剣史を語る貴重な資料。 |

| 写真 |

|

丸山古墳出土遺物 附 石棺拓本

| 種別 | 重要文化財(考古資料) |

| よみ | まるやまこふんしゅつどいぶつ つけたり せっかんたくほん |

| 所在地 |

岡山市北区後楽園 岡山県立博物館 倉敷市中央 公益財団法人 倉敷考古館 備前市伊部 備前市埋蔵文化財管理センター 備前市東片上 備前市歴史民俗資料館 |

| 所有者 |

岡山県 公益財団法人 倉敷考古館 備前市 |

| 概要 |

古墳時代前期の首長墓で、備前市畠田に所在する、丸山古墳(国指定史跡)から出土した遺物の一部。 古墳は昭和11(1936)年に発見され、遺物の大半は国の所有となったが、本遺物群は県内に残った銅鏡、坩形石製品(かんがたせきせいひん)、車輪石(しゃりんせき)、管状石製品(かんじょうせきせいひん)及び管玉(くだたま)である。 丸山古墳の性格、他地域との関係性及び首長墓の変遷を研究する上で重要。 |

| 写真 |

|

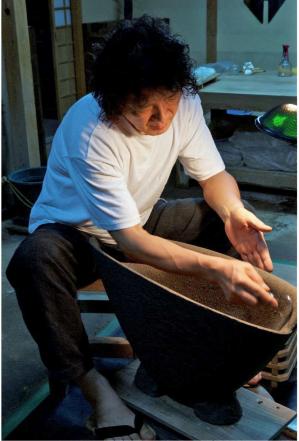

備前焼製作技術(追加認定)

| 種別 | 重要無形文化財 |

| 保持者の氏名 | 金重有邦(かねしげゆうほう) |

| 保持者の居住地 |

備前市 |

| 概要 |

金重素山(かねしげそざん)の三男として備前市伊部に生まれ、父素山に師事して昭和55(1980)年から作品を発表している。 伊部の地で父親から受け継いだ田土(たつち)を使用し、伝統的な轆轤(ろくろ)技術の手法を継承しつつ新たな轆轤技術を開発する。作品は、轆轤技術を駆使して制作され、備前焼固有の土味や自然釉と窯変の美しさを表現したものとなっている。 |

| 写真 |

|

備前焼製作技術(追加認定)

| 種別 | 重要無形文化財 |

|

保持者の氏名 |

島村光(しまむらひかる) |

| 保持者の居住地 | 備前市 |

| 概要 |

現瀬戸内市長船町磯上に生まれ、独学で細工物を学び、昭和53(1978)年から作陶を始めている。 備前の田土(たつち)と山土(やまつち)を使い、江戸時代から続く伝統的な手びねりや型づくりと、新たに紐づくりの技法を駆使して細工物を制作している。作品は、身の回りのいきものや情景を題材にしており、独創性とユーモアのあるものとなっている。 |

| 写真 |

|

備前焼製作技術(追加認定)

| 種別 | 重要無形文化財 |

| 保持者の氏名 | 隠﨑隆一(かくれざきりゅういち) |

| 保持者の居住地 | 瀬戸内市 |

| 概要 |

長崎県に生まれ、伊勢﨑淳(いせざきじゅん)に師事し、昭和60(1985)年から作品を発表している。 伝統的な轆轤(ろくろ)技術の手法を継承し、山土(やまつち)、田土(たつち)及びこれまであまり使われて来なかった混淆土(こんこうつち)といった、備前の多様な陶土を使用して作品を制作している。作品は、独創的な造形表現によって伝統的な備前焼固有の自然釉と窯変の美しさを保ちつつ、陶土の個性を活かしたデザイン性の高いものとなっている。 |

| 写真 |

|