本文

河本ダム

◆ 河本ダムの概要及びダム建設の背景 ◆

昭和30年代、高梁川河口の水島地区に石油・鉄鋼を核とした工業基地を造り、県政の飛躍的発展を目指す一大計画が打ち出され、工業用水の確保が必要となりました。

また、河川の中流部から上流部にかけては河川改修等が遅れていたことから、洪水が起こる度に流域に甚大な被害が発生していました。

このため、高梁川総合開発事業の一環として洪水調節を行い水害を防止するとともに、工業用水の確保・供給や、貯水利用の発電を行うことを目的として河本ダムは計画され、昭和33年度から計画調査に入り、昭和36年度に工事着手し、昭和39年度に完成しました。

河本ダムの役割

洪水調節

洪水期間になると制限水位を設けると共に、治水容量 500万 立方メートル を利用しゲートの操作を行うことによって、ダム地点の計画高水流量 1,000 立方メートル/秒 のうち、375 立方メートル/秒 の洪水調節を行い、下流流域の水害を防止します。

利水

利水容量 660万 立方メートル を確保し、水島工業地帯に 122,500 立方メートル/日 の工業用水を供給します。

発電

水力資源の有効利用と地域産業発展のため建設された新見発電所では、河本ダムの貯水を利用して最大使用水量 24.0 立方メートル/秒 、常時使用水量 5月5日 立方メートル/秒、最大出力 10,900 キロワット、常時出力 1,200 キロワットの発電を行っています。

河本ダムの諸元

|

|

ダ ム 及 び 貯 水 池 諸 元 |

|

|||||

|

|

河 川 名 |

高梁川水系西川 |

放 流 設 備 |

|

|||

|

|

位置 |

左岸 |

新見市金谷 |

洪水吐 |

テンターゲート |

|

|

|

|

右岸 |

新見市哲多町宮河内 |

12.0 m × 10.3 m × 2門 |

|

|||

|

|

調 査 |

昭和33年度から35年度 |

低水放流設備 |

フィクストコーンバルブ |

|

||

|

|

建 設 |

昭和36年度から39年度 |

φ700 mm × 1門 |

|

|||

|

|

ダ ム |

貯 水 池 |

|

||||

|

|

ダム名 |

河本ダム |

直接集水面積 |

225.5 キロ平方メートル |

|

||

|

|

型式 |

中空重力式 |

間接集水面積 |

107.1 キロ平方メートル |

|

||

|

|

堤高 |

60.0 m |

湛水面積 |

0.8 キロ平方メートル |

|

||

|

|

堤頂長 |

258.6 m |

総貯水容量 |

17,350,000 立方メートル |

|

||

|

|

堤体積 |

215,900 立方メートル |

有効貯水容量 |

11,100,000 立方メートル |

|

||

|

|

非越流部標高 |

標高 227.0 m |

治水容量 |

5,000,000 立方メートル |

|

||

|

|

越流部標高 |

標高 215.0 m |

利水容量 |

6,600,000 立方メートル(非洪水期) 6,100,000 立方メートル(洪水期) |

|

||

|

|

ダムサイト地質 |

秩父古成層花崗岩 |

発電容量 |

11,100,000 立方メートル |

|

||

|

|

計 画 概 要 |

計画堆砂容量 |

6,000,000 立方メートル |

|

|||

|

|

計画高水流量 |

1,000 立方メートル/秒 |

常時満水位 |

標高 225.0 m |

|

||

|

|

工業用最大使用水量 |

1.993 立方メートル/秒 |

制限水位 |

6月16日-6月30日 |

標高 221.0 m |

|

|

|

|

発電最大使用水量 |

24.0 立方メートル/秒 |

7月1日-9月30日 |

標高 218.0 m |

|

||

|

|

発電常時使用水量 |

5月5日 立方メートル/秒 |

10月1日-10月20日 |

標高 221.0 m |

|

||

|

|

発電最大出力 |

10,900 キロワット |

確保水位 |

6月15日-9月10日 |

標高219.0-208.4m |

|

|

|

|

発電常時出力 |

1,200 キロワット |

最低水位 |

標高 206.5 m |

|

||

|

|

|

|

|

堆砂位 |

標高 206.0 m |

||

河本ダム建設のあゆみ

昭和36年 5月 河本ダム起工式

昭和38年12月 河本ダム堤体完成

昭和40年 3月 河本ダム関連工事完成

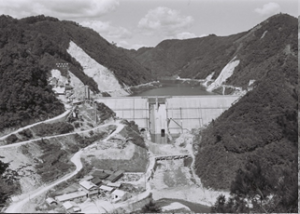

河本ダム建設写真

|

|

|

|

着手前 |

提体工事中 |

|

|

|

|

提体工事中 |

提体完成 |

河本ダムの位置

住所 新見市金谷 126-2

電話番号 0867-72-0961