本文

高瀬川ダム

◆ 高瀬川ダムの概要及びダム建設の背景 ◆

高瀬川ダム建設前の高梁川下流部においては、大正年間に内務省直轄で改修工事が完成していたため、昭和9年の室戸台風や昭和20年の枕崎台風等にも十分対処できましたが、高梁川の上流部から中流部にかけては、河川改修等が遅れていたため、昭和47年7月の豪雨では近年まれにみる大出水となり、その被害は死者1名、家屋全半壊61戸、浸水家屋1,572戸、流失田畑84ha、国鉄伯備線においては1ヶ月間の不通といった甚大な被害がもたらされました。

このため西川及び高梁川治水計画の一環として、洪水被害の軽減等を目的に高瀬川ダムが建設されました。

高瀬川ダムの役割

洪水調節

ダム地点の計画高水流量240m3/秒のうち、210m3/秒の洪水調節を行い、下流流域への洪水被害の軽減を図ります。

既得取水の安定化及び河川環境の保全

ダム下流の河川用水の補給、水質、動植物の生息等河川環境の保全などのために、既得取水の安定化及び河川環境の保全を図ります。

水道用水

水道用水として日量80,000m3を供給します。

発電

ダムの放流水を利用して最大出力280キロワットの発電を行います。

高瀬川ダムの諸元

|

ダ ム 及 び 貯 水 池 諸 元 |

|

||||||

|

|

河 川 名 |

高梁川水系西川支川高瀬川 |

放流設備 |

|

|||

|

|

位置 |

左岸 |

新見市神郷釜村 |

非常用洪水吐 |

巾11.5m×高2.8m 2門 |

|

|

|

|

右岸 |

新見市神郷釜村 |

巾13.5m×高2.8m 2門 |

|

|||

|

|

調 査 |

昭和48年度から50年度 |

常用洪水吐 |

φ1.95m×1門 |

|

||

|

|

建 設 |

昭和51年度から56年度 |

利水放流設備 |

ジェットフローゲート |

|

||

|

|

ダ ム |

φ400mm×1門 |

|

||||

|

|

ダム名 |

高瀬川ダム |

選択取水設備 |

1号取水管 φ400mm |

|

||

|

|

型式 |

重力式コンクリートダム |

2号取水管 φ400mm |

|

|||

|

|

堤高 |

67.0m |

3号取水管 φ800mm |

|

|||

|

|

堤頂長 |

273.6m |

貯 水 池 |

|

|||

|

|

堤体積(減勢工含む) |

188,000m3 |

集水面積 |

21.6km2 |

|

||

|

|

天端標高 |

標高494.50m |

湛水面積 |

0.28km2 |

|

||

|

|

越流部標高 |

標高490.70m |

総貯水容量 |

4,530,000m3 |

|

||

|

|

法勾配 |

上流面 |

標高461.00以上 |

垂直 |

有効貯水容量 |

4,080,000m3 |

|

|

|

標高461.00以下 |

1対0.35 |

洪水調節容量 |

3,500,000m3 |

|

||

|

|

下流面 |

1対0.75 |

利水容量 |

580,000m3 |

|

||

|

|

ダムサイト地質 |

流紋岩 |

堆砂容量 |

450,000m3 |

|

||

|

|

計 画 概 要 |

設計洪水位 |

標高493.50m 標高490.70m |

|

|||

|

|

設計洪水量 |

520m3/s |

(サーチャージ水位) |

|

|||

|

|

計画高水流量 |

240m3/s |

常時満水位 |

標高469.70m |

|

||

|

|

最大放流量 |

30m3/s(最大50m3/s) |

計画堆砂位 |

標高461.00m |

|

||

|

|

管理用発電設備 |

横軸フランシス水車 |

|

|

|

||

|

|

発電最大出力 |

280キロワット |

|

|

|

||

高瀬川ダム建設のあゆみ

昭和51年度 ダム本体工事に着手

昭和56年度 ダム竣工

昭和57年度 ダム運用開始

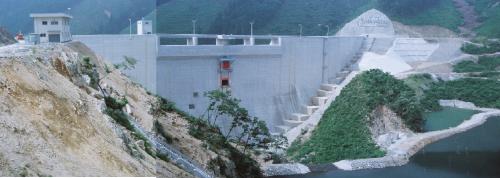

高瀬川ダム建設写真

|  |  |

|---|---|---|

建設前 | 建設中 | 建設中 |

| ||

完成 | ||

高瀬川ダム周辺のイベント情報

施設内には、オートキャンプ場、神郷温泉、交流山村体験館、多目的広場、全天候方ゲートボール場&テニスコート、ふれあい交流広場等があります。

・しんごう湖畔マラソン(主催:新見市しんごう湖畔マラソン大会実行委員会)

開催時期 11月上旬

会場:グリーンミュージアム神郷及び周辺

・デュアスロンinしんごう(主催:神郷デュアスロン実行委員会、岡山県トライアスロン協会)

開催時期 10月上旬

会場:グリーンミュージアム神郷及び周辺

高瀬川ダムの位置

住所 新見市神郷釜村634