本文

烏城紬(県指定郷土伝統的工芸品)

お知らせ

特色

普通の紬よりもたて糸が少なく、よこ糸を撚っていないため、布がしなやかで、着心地が良く大変暖かい着物に仕上がります。絹の優雅な光沢や色、しま柄は江戸時代のままです。

指定の内容

一 名称

烏城紬(うじょうつむぎ)

二 技術又は技法の内容

(1) よこ糸を撚らず、束ねてからみ糸とすること。

(2) 先染めの平織りとすること。

(3) よこ糸を太目にし、織物を重目にすること。

(4) かすり糸の染色は、「手くくり」とすること。

三 原材料

使用する糸は、生糸とすること。

四 製造される地域

岡山市

(指定年月日 昭和63年4月8日)

烏城紬(うじょうつむぎ)

二 技術又は技法の内容

(1) よこ糸を撚らず、束ねてからみ糸とすること。

(2) 先染めの平織りとすること。

(3) よこ糸を太目にし、織物を重目にすること。

(4) かすり糸の染色は、「手くくり」とすること。

三 原材料

使用する糸は、生糸とすること。

四 製造される地域

岡山市

(指定年月日 昭和63年4月8日)

歴史

倉敷市児島地方一帯は、瀬戸内海の交通の便と温湿度の好適等による地理的条件のほか、過去における綿花・藍の栽培地としての歴史的条件に基づき、織物業が今日まで発展してきた。

南児島に産する織物は「備前織物」と呼ばれ、寛政の初年、田の口村で真田を織ったことが始まりとされるが、それに前後して迫川、宗津方面に常袴と称する袴地の製造がおこり、寛政10年の頃には児島地方一帯に広まるに至ったとされている。安政年間になると、迫川、南児島地方の織物は池田家御物産とされ、大阪方面に移出販売するようになり、今日の隆盛のもとを築いた。当時の製造方法は、原糸は手紡ぎの木綿糸を用い、手織りで染料は木の葉や芋の根、又は赤土を溶解したものであった。

烏城紬の祖とされている三宅嘉平氏(1799年~1872年)は、灘崎村宗津で、農業と織物を兼業とした。当時の宗津の人々は、干拓により港としての機能を失ったので、狭い古地に頼るほかなく、古地の桑畑を唯一のものとし、養蚕、織物業に活路を求めた。また、干拓地への綿の栽培も盛んで自家生産し、自家労働力で織物に従事していた。生糸は紬になり、綿は小倉着尺となった。

その後、家業は三宅寿平氏、三宅小三郎氏に受け継がれ、三宅小三郎氏は、大正元年には、岡山県の招聘を受け、岡山市内に織物作業場を設置し、製織技術にも多くの改良を加えた。

南児島に産する織物は「備前織物」と呼ばれ、寛政の初年、田の口村で真田を織ったことが始まりとされるが、それに前後して迫川、宗津方面に常袴と称する袴地の製造がおこり、寛政10年の頃には児島地方一帯に広まるに至ったとされている。安政年間になると、迫川、南児島地方の織物は池田家御物産とされ、大阪方面に移出販売するようになり、今日の隆盛のもとを築いた。当時の製造方法は、原糸は手紡ぎの木綿糸を用い、手織りで染料は木の葉や芋の根、又は赤土を溶解したものであった。

烏城紬の祖とされている三宅嘉平氏(1799年~1872年)は、灘崎村宗津で、農業と織物を兼業とした。当時の宗津の人々は、干拓により港としての機能を失ったので、狭い古地に頼るほかなく、古地の桑畑を唯一のものとし、養蚕、織物業に活路を求めた。また、干拓地への綿の栽培も盛んで自家生産し、自家労働力で織物に従事していた。生糸は紬になり、綿は小倉着尺となった。

その後、家業は三宅寿平氏、三宅小三郎氏に受け継がれ、三宅小三郎氏は、大正元年には、岡山県の招聘を受け、岡山市内に織物作業場を設置し、製織技術にも多くの改良を加えた。

主要製造工程

「糸紡ぎ」

↓

「精錬」

↓

「水洗」

↓

「染色」

↓

「糊付け」

↓

「整経」

↓

「機ごしらえ」

↓

「製織」

※上記は、指定申出時の提出書類に基づくものです。

↓

「精錬」

↓

「水洗」

↓

「染色」

↓

「糊付け」

↓

「整経」

↓

「機ごしらえ」

↓

「製織」

※上記は、指定申出時の提出書類に基づくものです。

烏城紬(英訳)

Ujo Pongee Cloth

Designated April 8, 1988 Okayama-shi

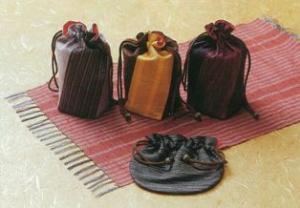

It is said that hakama cloth textile was the origin for Ujo Tsumugi, which started mainly in the Kojima Bay Reclaimed Land area during the Kansei-Edo Period (around 1798). Today, purses, table centers, ties, and other goods made of Ujo Pongee Cloth are popular for daily use. “Ujo” is another name for Okayama Castle.

Designated April 8, 1988 Okayama-shi

It is said that hakama cloth textile was the origin for Ujo Tsumugi, which started mainly in the Kojima Bay Reclaimed Land area during the Kansei-Edo Period (around 1798). Today, purses, table centers, ties, and other goods made of Ujo Pongee Cloth are popular for daily use. “Ujo” is another name for Okayama Castle.