本文

森林病害虫対策(ナラ枯れ)

ナラ枯れとは

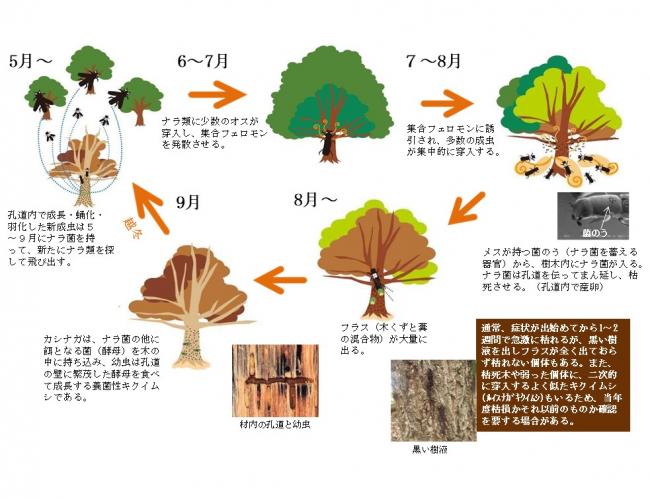

ナラ枯れは「ブナ科樹木萎凋病」と呼ばれ、6月下旬から8月頃にかけ、体長5mmほどのカシノナガキクイムシ(以下「カシナガ」という)という甲虫が繁殖をするために、岡山県でも広く自生しているブナ科樹木(ナラ・シイ・カシ類など)に穿入します。

その際に、餌となる菌とともに持ち込まれるナラ菌(Raffaelea quercivora)が引き起こす作用により、木は水を吸い上げられなくなり、症状が重い場合は枯れてしまいます。早いものは7月下旬から変色し始め、とても早い紅葉のように見えます。

また、細い木より大きな太い木のほうが被害を受けやすいといわれており、原生林や巨樹・老樹など貴重な森林や木が被害を受ける可能性があります。

1990年前後から日本海側を中心に拡がり、景観の悪化や森林資源の消失、水源かん養や土砂流出防止など、森林の多面的機能の低下が危惧されており、森林病害虫等防除法で法定害虫に指定されるなど、全国的に問題となっています。

その際に、餌となる菌とともに持ち込まれるナラ菌(Raffaelea quercivora)が引き起こす作用により、木は水を吸い上げられなくなり、症状が重い場合は枯れてしまいます。早いものは7月下旬から変色し始め、とても早い紅葉のように見えます。

また、細い木より大きな太い木のほうが被害を受けやすいといわれており、原生林や巨樹・老樹など貴重な森林や木が被害を受ける可能性があります。

1990年前後から日本海側を中心に拡がり、景観の悪化や森林資源の消失、水源かん養や土砂流出防止など、森林の多面的機能の低下が危惧されており、森林病害虫等防除法で法定害虫に指定されるなど、全国的に問題となっています。

|

| 左:メス 右:オス |

被害の状況

岡山県では、平成21年度に初めてナラ枯れが確認されて以来、主に県北部地域で被害が拡大しており、令和2年度の被害量は過去最大の約30千立方メートルとなりました。

令和5年度の被害量は約21千立方メートルと減少したものの、県南部地域でも被害が発生しており、被害区域は県内全域に拡大しています。

令和5年度の被害量は約21千立方メートルと減少したものの、県南部地域でも被害が発生しており、被害区域は県内全域に拡大しています。

岡山県のナラ枯れ被害量の推移(令和6年3月末時点)

被害量:立方メートル

| 区分 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||

| (2009) | (2010) | (2011) | (2012) | (2013) | (2014) | (2015) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2021) | (2022) | (2023) | |||

| 岡山県 | 2 | 60 | 164 | 242 | 94 | 247 | 482 | 814 | 1,359 | 1,715 | 3,964 | 30,375 | 25,278 | 20,796 | 21,358 | ||

ナラ枯れ発生の仕組み

被害木の早期発見

被害木を見つけやすい時期

被害(枯死)は8月中旬から9月に顕著に現れます。

対象となる樹種

| コナラ属 | ミズナラ、コナラ、クヌギ、ナラガシワ、ウバメガシ等 |

| クリ属 | クリ |

| シイ属 | ツブラジイ、スダジイ |

| マテバシイ属 | マテバシイ |

胸高直径30cm以上の木が被害を受けやすいことから、大径木が多い森林は特に注意が必要です。

被害木を見つけたら次のポイントに注意して様子を確認してください

|

|

被害木の根元付近には、多数の穿入痕と大量のフラス(木屑と糞の混合物)が見られます。 穿入痕(直径2mm程度) |

|

被害木(枯死木)の葉は、縮れて茶褐色に変色しています。 |

|

周囲の木が落葉しても、被害木の葉は落ちません。これは、落葉に必要な葉柄基部の〔離層〕が、病気により形成されていないために起こる現象です。 |

|

木口が黒く変色し、表面に2mm程度の穴が開いています。このような木は、ほだ木には使わず丸太の移動は行わないでください。 |

駆除及び予防対策

カシナガは、森林病害虫等防除法で法定害虫に指定されており、伝染性が高く、放置すると貴重なナラ類が枯れてしまいます。

県では被害の拡大を防止するため、被害木のくん蒸によるカシナガの駆除、健全木への殺菌剤の樹幹注入による予防等の防除対策に取り組んでいます。

県では被害の拡大を防止するため、被害木のくん蒸によるカシナガの駆除、健全木への殺菌剤の樹幹注入による予防等の防除対策に取り組んでいます。

カエンタケに注意してください

ナラ枯れが発生した森林では、被害発生時または数年後に、猛毒性のカエンタケが多く発生することが確認されています。

ナラ枯れとの関連性は明確にはわかっていませんが、毒性が強く、死亡例も報告されていることから、注意が必要です。

また、触るだけでも皮膚に炎症を起こすため、絶対に触らないようにしてください。

ナラ枯れとの関連性は明確にはわかっていませんが、毒性が強く、死亡例も報告されていることから、注意が必要です。

また、触るだけでも皮膚に炎症を起こすため、絶対に触らないようにしてください。

被害木を見つけたら、最寄りの県民局森林企画課などに連絡してください。

なお、被害丸太の移動は被害の拡大につながりますのでご注意ください。

| 連絡先 | 電話番号 |

|---|---|

| 備前県民局森林企画課 | 086-233-9833 |

| 備中県民局森林企画課 | 086-434-7051 |

| 美作県民局森林企画課 | 0868-23-1377 |

| 農林水産総合センター森林研究所 | 0868-38-3151 |

| 農林水産部治山課造林班 | 086-226-7455 |

| 市町村役場農林・産業関係課 |