本文

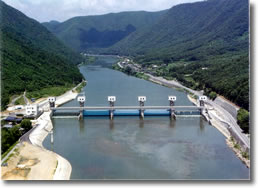

新田原井堰

新田原井堰(しんたわらいせき)

説明

| 江戸時代にたびたび起こる飢饉を解消させるため、石を使って吉井川を斜めに横切った田原井堰(たわらいせき)が造られました。田原井堰は、その後300年もの間、下流の農地を潤してきました。 しかし、昭和40年頃になると吉井川の水が、水道や工場などで利用されるようになり、日照りの時には用水が不足するようになりました。また、田原井堰、田原用水も造られてから長年が過ぎ古くなってきたため、洪水などにより壊れるところが多くなってきました。 このため、田原用水は昭和47年から改修が行われ、新田原井堰は、昭和54年から国の事業として8年間で造られました。この堰は、水を取り入れるだけではなく、水を貯める機能を持っているため、水を安定的に配ることができるようになりました。また、150年に一度起こるとされる大洪水にも壊れないようにコンクリートと鋼で丈夫に造られています。 完成した新田原井堰は、県と吉井川土地改良区によって大切に管理されています。 |

新田原井堰 |  |

概要

形式 フローティングタイプ

堤高 8.2m

堤長 220.0m

総貯水量 2,120,000m3

有効貯水量 2,000,000m3

堤高 8.2m

堤長 220.0m

総貯水量 2,120,000m3

有効貯水量 2,000,000m3

現地への経路

山陽自動車道和気インターチェンジより北進 約5km

関連情報

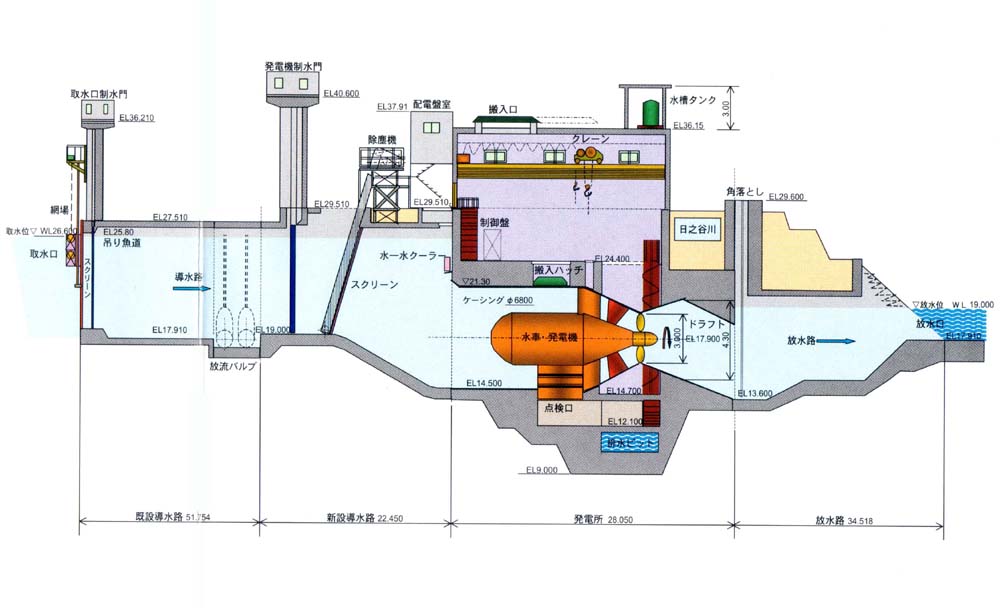

【小水力発電】

この堰がもっている水力エネルギーを活用し、自家用発電を行い、新田原井堰に関係する土地改良施設に送電し、維持管理費の軽減を図るとともに環境にやさしいクリーンなエネルギーの開発を行うことを目的に建設されたものです。

この堰がもっている水力エネルギーを活用し、自家用発電を行い、新田原井堰に関係する土地改良施設に送電し、維持管理費の軽減を図るとともに環境にやさしいクリーンなエネルギーの開発を行うことを目的に建設されたものです。