本文

水島臨海工業地帯の概要

基礎知識

位置及び立地環境

れ、四季を通じて安定した気象に恵まれています。

また、阪神及び瀬戸内海沿岸の各所にある工業基地、地方中心都市並びに北九州とも比較的近距離(※1)にあり、近年の広域高速道路網(※2)や港湾施設、航路等の整備により陸海交通の便は一段と優れたものになっています。

※1:大阪180km、姫路100km、広島140km、松山160km、北九州360km

※2:瀬戸中央自動車道、山陽自動車道、中国自動車道、岡山自動車道

立地条件

陸運 … 広域高速交通網の整備により一層便利に。

海運 … 波浪も小さく高潮の発生が少ない。

航路整備が進み、10万トン級の貨物船の出入りができる。

◇豊富な工業用水の取水が可能である。

◇地耐力が大きい。

◇石油・電力等各種エネルギー源が近くにある。

◇機械修理能力のある中小企業に恵まれている。

組織化により、受注能力の向上が著しい。

◇広大な背後地を有している。

◇玉島ハーバーアイランドの造成が進むとともに国際物流拠点施設が整備され、

流通業・製造業の集積が図られつつある。

広さ

サッカー場なら3,500面以上、東京ドームなら500個以上作ることができる広さです。

事業所数・従業者数・製造品出荷額等

※工業統計調査が廃止され、令和4年から「経済構造実態調査 製造業事業所調査」への移行に伴い、統計調査方法に変更があり、県で水島臨海工業地帯の数値を把握することが困難となったため、「令和3年経済センサス-活動調査(製造業)」までの統計結果を再掲します。

|

○水島工業地帯の事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移 |

|||||||||

|

(従業員4人以上の事業所) |

|||||||||

|

年次 区分(単位) |

昭和55年 |

平成2年 |

平成12年 |

平成22年 |

平成27年 |

令和元年 |

令和2年 | ||

|

1980 |

1990 |

2000 |

2010 |

2015 |

2019 |

2020 | |||

|

事業所数 |

全県 |

実数(事業所) |

7,066 |

7,125 |

5,435 |

3,695 |

3,685 |

3,147 |

3,234 |

|

対前年比(%) |

99.9 |

102.3 |

97.7 |

96.3 |

106 |

99.6 |

102.8 | ||

|

水島工業地帯 |

実数(事業所) |

301 |

318 |

291 |

252 |

254 |

218 |

245 | |

|

対前年比(%) |

64.5 |

100.6 |

99.3 |

100.4 |

103.7 |

100.9 |

112.4 | ||

|

対全県比(%) |

4.3 |

4.5 |

5.4 |

6.8 |

6.9 |

6.9 |

7.6 | ||

|

従業者数 |

全県 |

実 数(人) |

197,931 |

204,192 |

165,262 |

144,288 |

142,019 |

151,056 |

147,627 |

|

対前年比(%) |

100.1 |

101.9 |

97.1 |

98.6 |

101.2 |

100.4 |

97.7 | ||

|

水島工業地帯 |

実 数(人) |

34,952 |

29,304 |

22,479 |

23,818 |

24,062 |

23,943 |

25,061 | |

|

対前年比(%) |

98.2 |

101.8 |

90.8 |

96.7 |

104.6 |

99.7 |

104.7 | ||

|

対全県比(%) |

17.7 |

14.4 |

13.6 |

16.5 |

16.9 |

15.9 |

17.0 | ||

|

製造品出荷額等 |

全県 |

実数(百万円) |

5,715,429 |

6,867,190 |

6,369,501 |

7,700,595 |

7,788,634 |

7,704,136 |

7,060,138 |

|

対前年比(%) |

123.4 |

107.8 |

100.6 |

116.5 |

94.3 |

92.2 |

91.6 | ||

|

水島工業地帯 |

実数(百万円) |

3,345,409 |

2,920,573 |

2,673,523 |

4,007,584 |

3,691,558 |

3,549,444 |

3,210,404 | |

|

対前年比(%) |

133.4 |

107 |

99.3 |

133 |

84.7 |

87.8 |

90.4 | ||

|

対全県比(%) |

58.5 |

42.5 |

42 |

52 |

47.4 |

46.1 |

45.5 | ||

|

出典:県統計分析課「工業統計調査」確報値 |

|||||||||

|

平成27(2015)年、令和2(2020)年は「経済センサス-活動調査(製造業)」確報値 |

|||||||||

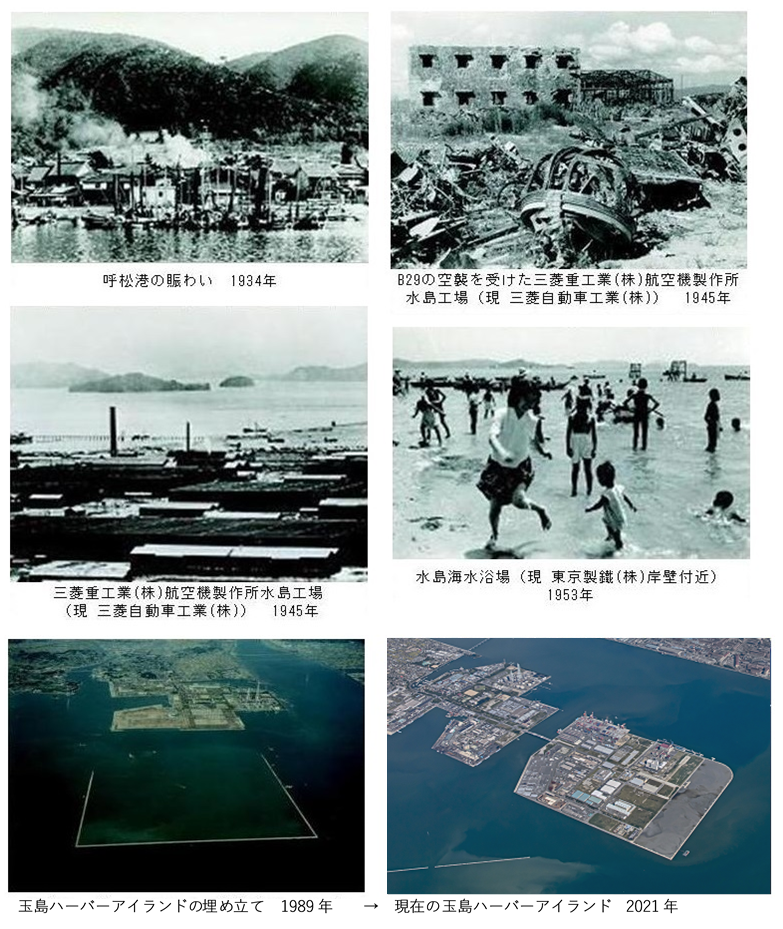

発展の歴史

戦後、1953年に岡山県は、大型船舶の入港を可能にするために、船舶泊地の浚渫に着工し、発生する浚渫土砂で海面を埋め立てて工業用地を

造成しました。

こうした中、「大企業の誘致によって産業構造を高度化し、その影響下で中小商工業や農林漁業対策をはじめ、終局的に各産業のすべてを栄え

させ、県民生活の向上を図る」という構想の下に、岡山県ではさまざまな企業を誘致してきました。

年表で見る水島臨海工業地帯発展の歴史

| 和 暦 | 西 暦 | 出 来 事 |

|---|---|---|

| 天正12年 | 1584年 | 宇喜多秀家による高梁川河口潮止め堤防の築造 |

| 元和~寛永 | 1600年代前半 | 高梁川河川の干拓、児島と陸続きになる |

| 大正14年 | 1925年 | 東高梁川が廃川地となる(454ha) |

| 昭和18年 | 1943年 | 水島臨海鉄道の開通 |

| 三菱自動車工業(株)水島製作所が操業開始 | ||

| 昭和20年 | 1945年 | 水島空襲、工場が壊滅 |

| 昭和31年 | 1956年 | (株)クラレ倉敷事業所(玉島)が操業開始 |

| 昭和35年 | 1960年 | 三菱ガス化学(株)水島工場が操業開始 |

| 昭和36年 | 1961年 | ENEOS(株)水島製油所が操業開始 |

| 中国電力(株)水島発電所が操業開始 | ||

| 昭和37年 | 1962年 | 水島港が関税法の指定を受ける(開港) |

| 昭和39年 | 1964年 | 三菱ケミカル(株)岡山事業所が操業開始 |

| 岡山県南地区が新産業都市に指定される | ||

| 昭和40年 | 1965年 | 旭化成(株)水島製造所が操業開始 |

| JFEスチール(株)西日本製鉄所(倉敷地区)が操業開始 | ||

| 昭和42年 | 1967年 | 倉敷市・児島市・玉島市が合併し、倉敷市に |

| 昭和45年 | 1970年 | 倉敷市環境センター完成 |

| 昭和50年 | 1975年 | 山陽新幹線新倉敷駅開業 |

| 水島緑地福田公園開園 | ||

| 昭和63年 | 1988年 | 瀬戸大橋完成 |

| 平成 8年 | 1996年 | 玉島ハーバーブリッジが完成 |

| 平成14年 | 2002年 | 国家石油ガス備蓄基地整備事業に着手 |

| 平成15年 | 2003年 | 水島港にパイプライン防護設備を敷設 |

| 水島港が特定重要港湾(現:国際拠点港湾)に昇格 | ||

| 平成17年 | 2005年 | 水島エコワークス(株)が操業開始 |

| 平成18年 | 2006年 | 液化天然ガス(LNG)受入れ基地が操業開始 |

| 平成20年 | 2008年 | (仮称)新高梁川橋梁(水島港臨港道路・現倉敷みなと大橋)整備事業に着手 |

| 平成23年 | 2011年 | 水島港が国際バルク戦略港湾に指定される |

| 総合特区に指定 | ||

| 平成25年 | 2013年 | LPG国家備蓄基地が操業開始 |

| 平成28年 | 2016年 | 旭化成と三菱ケミカルのエチレンセンターを集約 |

| 平成29年 | 2017年 | 倉敷みなと大橋(水島港臨港道路)が開通 |

※年表中の企業名は、現在の企業名で表記しています。

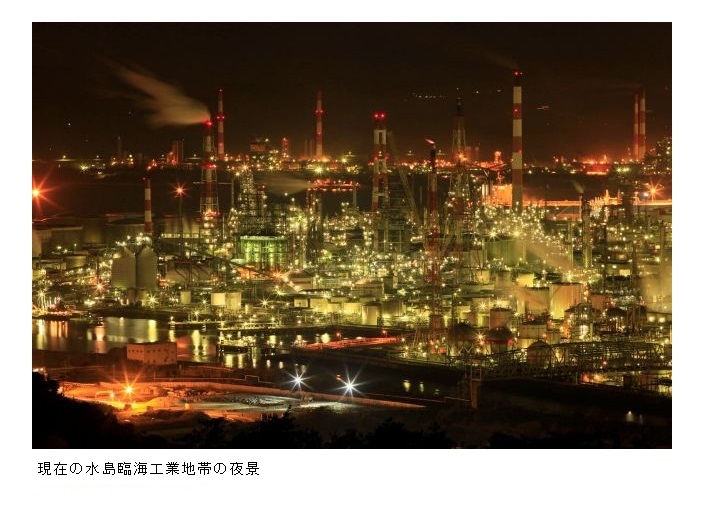

写真集

水島港

また、資源や穀物を運ぶ国際バルク(ばら積み)貨物船の拠点として国が重要整備するバルク戦略港湾に選定され、国際競争力強化に向けて、

今後、大型船に対応した岸壁などの整備が行われることとなっています。

港湾取扱貨物量ランキング

| 順位 | 港湾名 | 総貨物量 | 輸出 | 輸入 | 内易 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 名古屋 | 17,779 | 4,601 | 7,080 | 5,735 |

| 2 | 千葉 | 13,455 | 887 | 7,181 | 5,387 |

| 3 | 横浜 | 10,480 | 2,890 | 4,502 | 3,081 |

| 4 | 苫小牧 | 10,478 | 99 | 1,504 | 3,096 |

| 5 | 北九州 | 9,636 | 845 | 2,119 | 2,238 |

| 6 | 神戸 | 9,027 | 2,266 | 2,746 | 1,409 |

| 7 | 東京 | 8,473 | 1,248 | 3,516 | 2,650 |

| 8 | 大阪 | 8,467 | 885 | 2,655 | 1,727 |

| 9 | 水島 | 7,262 | 674 | 3,648 | 2,939 |

| 10 | 川崎 | 7,198 | 552 | 4,331 | 2,135 |

出典:国土交通省公表資料「港湾取扱貨物量ランキング(2021年)」